Cet article est une traduction de Rethinking Extinction de Stewart Brand, publié sur le magazine digital Aeon.

La façon dont le grand public entend parler des questions de conservation est presque toujours dans le style de “*insérer animal bien-aimé* menacé d’extinction”. Cela donne des gros titres électrisants, mais c’est une source d’inquiétude. La perte d’espèces entières n’est pas le principal problème concernant la conservation de la vie. Le principal problème est le déclin des populations d’animaux sauvages, parfois de manière radicale, qui nuit souvent à la santé d’écosystèmes entiers.

Il est simpliste d’envisager chaque question de conservation sous l’angle de la menace d’extinction, ce qui n’est généralement pas pertinent. Pire encore, elle introduit une charge émotionnelle qui rend le problème cosmique et accablant plutôt que local et résoluble. C’est comme si tout le domaine de la médecine humaine était traité uniquement comme une question de prévention des décès. Chaque séance avec un médecin commencerait : Eh bien, tu es en train de mourir. Voyons si on peut faire quelque chose pour ralentir un peu ça.

La médecine est une question de santé. Il en va de même pour la conservation. Et comme dans le cas de la médecine, les tendances en matière de conservation au cours de ce siècle sont prometteuses. Nous sommes en train de réenrichir certains écosystèmes que nous avons déjà épuisés et de ralentir l’épuisement d’autres. Avant d’expliquer comment nous procédons, permettez-moi d’expliquer à quel point l’accent mis sur l’extinction est devenu exagéré et comment il fausse la perception du public à l’égard de la conservation.

Traité

Néoréactionnaire

Le premier livre de NIMH

Traité

Néoréactionnaire

Le premier livre de NIMH

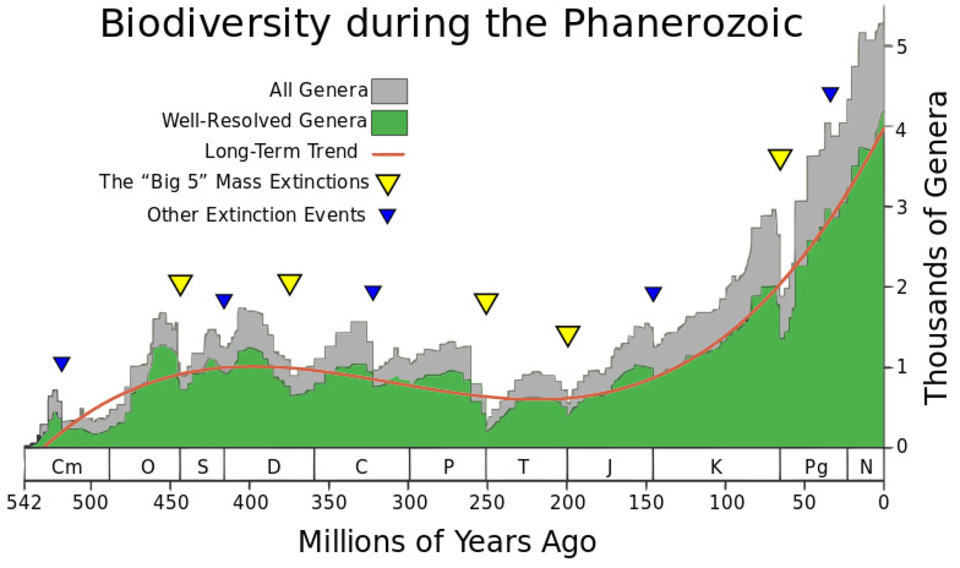

Beaucoup supposent maintenant que nous sommes au milieu d’une ‘Sixième Extinction de Masse’ provoquée par l’homme pour rivaliser avec celle qui a tué les dinosaures il y a 66 millions d’années. Mais nous ne le sommes pas. Les cinq extinctions massives historiques ont éliminé 70 pour cent ou plus de toutes les espèces en un temps relativement court. Ce n’est pas ce qui se passe aujourd’hui. “Si toutes les espèces actuellement menacées devaient disparaître d’ici quelques siècles et que ce rythme se poursuivait“, commençait une récente introduction de la revue Nature à une enquête sur les pertes d’espèces sauvages, “la sixième extinction massive pourrait survenir en quelques siècles ou quelques millénaires“.

La fourchette de dates figurant dans cette déclaration reflète une profonde incertitude quant au taux actuel d’extinction. Les estimations varient de 0,01 pour cent à 1 pour cent des espèces perdues par décennie. L’expression “toutes les espèces actuellement menacées” vient de l’indispensable UICN (Union internationale pour la conservation de la nature), qui maintient la Liste rouge des espèces menacées. Son rapport le plus récent montre que sur 1,5 million d’espèces identifiées et 76 199 étudiées par les scientifiques de l’UICN, quelque 23 214 sont considérées comme menacées d’extinction. Donc, si toutes ces espèces disparaissaient au cours des siècles suivants et que le taux d’extinction qui les a tuées persistait pendant des centaines ou des milliers d’années de plus, alors nous pourrions être au début d’une sixième extinction massive d’origine humaine.

Un cas d’extinction bien trop courant s’est produit en janvier dernier, en première page du New York Times Magazine, à la suite d’une erreur d’étiquetage. Ocean Life Faces Mass Extinction, Broad Study Shows,’ énonce le titre. Mais l’article de Carl Zimmer ne décrit rien de tel. Il s’agissait plutôt d’un article de relativement bonnes nouvelles qui soulignait que, même si une grande partie de la vie marine est en difficulté, elle l’est beaucoup moins que la faune continentale, et qu’il est temps d’éviter les erreurs commises sur terre. L’article note qu’au cours des siècles depuis 1500, quelque 514 espèces ont disparu sur terre, mais seulement 15 dans les océans, et aucune au cours des 50 dernières années. L’article Science sur lequel Zimmer faisait un rapport s’intitulait Marine Defaunation : Animal Loss in the Global Ocean par Douglas McCauley, écologiste à l’Université de Californie, Santa Barbara, et collègues. Il a déclaré : “Bien que l’homme ait causé peu d’extinctions marines dans le monde, nous avons profondément affecté la faune marine, altérant le fonctionnement et l’approvisionnement des services dans tous les océans”, et il a ensuite décrit les causes de “la prolifération” des “récifs vides”, des “estuaires vides” et des ” baies vides “, avec un déclin global des poissons marins de 38 pour cent.

L’extinction n’est pas une façon utile de penser aux menaces qui pèsent sur les animaux marins parce que peu d’entre eux y disparaissent. Les animaux sont très mobiles dans un vaste environnement totalement connecté où il y a presque toujours un endroit où se cacher, même à l’abri de la chasse industrielle. La morue de l’Atlantique était l’une des grandes pêcheries du monde avant de s’effondrer en 1992, après des décennies de surpêche. Selon Jesse Ausubel, l’un des organisateurs du récent recensement international de la vie marine : “Le total estimé des kilos de morue au large de Cape Cod aujourd’hui ne pèse probablement que 3 pour cent environ de toute la morue en 1815″. (De l’autre côté de l’Atlantique, dans la mer du Nord, la pêche au cabillaud se rétablit, grâce à une réglementation efficace.) Personne ne s’attend vraiment à ce que la morue disparaisse, et pourtant la Liste rouge les décrit comme menacées d’extinction.

Le meilleur résumé que j’ai vu de la situation actuelle vient de John C. Briggs, biogéographe à l’Université de Floride du Sud, dans une lettre au magazine Science en novembre dernier :

La plupart des extinctions se sont produites sur des îles océaniques ou dans des zones d’eau douce restreintes, et très peu se sont produites sur les continents ou dans les océans. Le plus grand problème de conservation du monde n’est pas l’extinction des espèces, mais plutôt l’état précaire de milliers de populations qui sont les vestiges d’espèces autrefois répandues et productives.

L’argument de Briggs au sujet des îles océaniques mérite d’être examiné en détail. Comparés aux continents, les écosystèmes des îles éloignées sont tellement simples et restreints qu’une grande partie de ce que nous comprenons de l’écologie et de l’évolution vient de leur étude. (L’Australie est considérée comme une telle île malgré sa taille, grâce à son long isolement.) La révélation de Darwin sur les origines de la spéciation a été inspirée par ses voyages dans les îles du Pacifique, comme les Galápagos. L’un des textes fondamentaux de l’écologie et de la biologie de la conservation est The Theory of Island Biogeography (1967) d’Edward O Wilson et Robert MacArthur.

De nombreuses nouvelles espèces émergent facilement sur les îles océaniques en raison de leur isolement, mais il y a peu d’autres espèces avec lesquelles il est possible de co-évoluer et elles n’ont donc aucune défense contre les concurrents et prédateurs envahissants. La menace peut être totale. Une espèce endémique attaquée n’a nulle part où aller. L’écologiste Josh Donlan estime que les îles, qui ne représentent que 3 % de la surface de la Terre, sont le site de 95 % des extinctions d’oiseaux depuis 1600, de 90 % des extinctions de reptiles et de 60 % de celles de mammifères. Ce sont des chiffres terrifiants, mais les pertes sont extrêmement locales. Ils n’ont aucun effet sur la biodiversité et la santé écologique des continents et des océans qui constituent 97 % de la planète.

Les effrayantes statistiques sur l’extinction que nous entendons sont en grande partie une histoire d’île, et en grande partie une histoire du passé, parce que la plupart des espèces insulaires qui étaient particulièrement vulnérables à l’extinction ont déjà disparu.

Les écosystèmes insulaires ne se sont pas effondrés en leur absence. La vie devient différente, et elle continue. Comme la majorité des espèces envahissantes sont relativement bénignes, elles contribuent à la biodiversité globale d’une île. L’écologiste Dov Sax de l’Université Brown de Rhode Island souligne que les plantes non indigènes ont doublé la biodiversité botanique de la Nouvelle-Zélande – il y a 2 104 plantes indigènes dans la nature et 2 065 plantes non indigènes. L’île de l’Ascension dans l’Atlantique Sud, autrefois une roche stérile déplorée par Charles Darwin pour son “laideur nue”, possède aujourd’hui une forêt tropicale entièrement fonctionnelle faite de plantes et d’animaux apportés par les humains au cours des 200 dernières années. (L’histoire de l’île de l’Ascension ouvre un nouveau livre du journaliste environnemental Fred Pearce, intitulé The New Wild : Why Invasive Species Will Be Nature’s Salvation.)

Il a fallu des années de fusils puissants, de chiens de chasse, d’hélicoptères et de “Chèvres de Judas ” pour tuer chacune des 160 000 chèvres des îles.

Horreur

Augmentée

Sélection de textes de

Zero HP Lovecraft

Horreur

Augmentée

Sélection de textes de

Zero HP Lovecraft

Mais la principale nouvelle des îles océaniques est que de nouvelles méthodes ont été trouvées pour protéger les espèces endémiques vulnérables de leur pire menace, les prédateurs envahissants, réduisant ainsi considérablement le taux d’extinction à l’avenir. Les Néo-Zélandais sont les héros de cette histoire, magnifiquement racontée dans Rat Island : Predators in Paradise and the World’s Greatest Wildlife Rescue (2011) par William Stolzenburg. Toutes les îles océaniques du monde ont été affligées par des prédateurs extraterrestres extrêmement destructeurs que nous avons amenés avec nous – rats, souris, chèvres, cochons, ânes, serpents arboricoles (Guam), renards (Aléoutiennes), et beaucoup plus. Dans les années 1980, les écologistes néo-zélandais ont été poussés au désespoir par la vulnérabilité de créatures uniques bien-aimées telles qu’un perroquet vivant au sol appelé le kakapo. Ils ont décidé de faire tout ce qu’il fallait pour éliminer absolument tous les rats du refuge de l’île de Kakapo. Il a fallu de nombreuses saisons d’empoisonnement et de piégeage incessants, mais quand cela a été fait, c’était vraiment fait. Les kakapos ont finalement pu se reproduire en toute sécurité, et ils l’ont fait. Cette technique a été mise à l’essai sur d’autres îles avec d’autres espèces en voie de disparition et d’autres prédateurs à problèmes, et elle a fonctionné là aussi.

Plus de 800 îles dans le monde ont maintenant été débarrassées de leur pire menace d’extinction, et d’autres s’en viennent. Certains sont assez spectaculaires. Donlan, cité plus haut, était au cœur de la bataille pour se débarrasser de toutes les chèvres qui détruisaient les îles Santiago, Pinta et Isabela dans l’archipel des Galapagos. Il a fallu des années de travail avec des fusils puissants, des chiens de chasse, des hélicoptères et des ” chèvres de Judas ” pour tuer chacune des 160 000 chèvres des îles, mais quand cela a été fait, le traitement fut permanent. Et maintenant, selon Elizabeth Kolbert dans The New Yorker de décembre dernier, les Néo-Zélandais sont en train de passer à une échelle beaucoup plus grande. Une organisation appelée Predator Free New Zealand coordonne un effort national massif pour éradiquer tous les rats, stoat, belettes et chats envahissants, et ainsi faire du pays un refuge pour ses kiwis, wetas (insectes géants), kakapos, saddleback (oiseaux), tuataras (lézards étranges), et plus.

Ok, bonne nouvelle pour les îles. Qu’en est-il du monde entier qui est confronté aux changements climatiques ? Cela ressemble vraiment à un événement d’extinction de masse en cours d’élaboration.

Ceux qui doutent de la réalité du réchauffement climatique n’ont qu’à parler à quelques biologistes de terrain. Tous ceux qui font des recherches sur le terrain découvrent à quel point les organismes qu’ils étudient sont sensibles à de légers changements dans la température moyenne, dans la durée de la saison de croissance et dans le régime des précipitations. Mais ce n’est pas parce que les organismes sont sensibles au changement qu’ils sont menacés par celui-ci. Toute créature ou plante confrontée à un environnement changeant a trois choix : bouger, s’adapter ou mourir.

L’évolution est beaucoup plus rapide et omniprésente que la plupart des gens ne le pensent. L’activité de tous les organismes en permanence est résumée dans le titre Relentless Evolution (2013) de John Thompson. Comme Chris Thomas, biologiste de la conservation à l’Université York, au Royaume-Uni, l’a dit au New Scientist l’an dernier : “Ce n’est que récemment que nous avons pris conscience de l’ampleur des changements évolutifs en cours. Ce que nous pourrions voir en réponse au changement climatique”, a-t-il suggéré, “commence à ressembler beaucoup à une accélération mondiale des taux d’évolution”.

Il s’avère que l’un des principaux moteurs de l’adaptation et de l’évolution accélérées est l’hybridation. “La spéciation par hybridation est susceptible d’être une signature de l’Anthropocène “, écrivait Thomas dans Nature en 2013. Il a dit au New Scientist : “Les gènes sautent partout. La génétique moléculaire constate que l’hybridation entre espèces est plus fréquente qu’on ne le pensait auparavant. Darwin a parlé d’un arbre de vie, avec des espèces qui se ramifient et se séparent. Mais nous découvrons qu’il s’agit davantage d’un réseau, avec des gènes se déplaçant entre des branches proches à mesure que les espèces apparentées se croisent. Cette hybridation ouvre rapidement des opportunités d’évolution“.

Il y avait bientôt beaucoup plus d’espèces vivantes après chaque catastrophe qu’il n’y en avait avant elle.

Bouger, s’adapter ou mourir. Lorsque les organismes mis à l’épreuve par les changements climatiques réagissent en s’adaptant, ils évoluent. Lorsqu’ils se déplacent, ils rencontrent souvent des cousins éloignés et s’hybrident avec eux, développant parfois de nouvelles espèces. Lorsqu’elles meurent, elles laissent une niche ouverte à la migration ou à l’adaptation d’autres espèces, et le réchauffement climatique tend à ouvrir la voie à plus d’espèces plutôt qu’à moins. Dans la même dissertation de Nature, Thomas écrit : “Les gradients de diversité globale dictent que davantage d’espèces adaptées à la chaleur sont disponibles pour coloniser de nouvelles zones que les espèces adaptées au froid qui se retirent de ces zones à mesure que le climat se réchauffe“.

Au cours de 3,8 milliards d’années d’évolution sur Terre, la tendance inexorable a été vers une variété toujours plus grande d’espèces. Avec les deux dernières extinctions massives, il y a eu beaucoup plus d’espèces vivantes après chaque catastrophe qu’il n’y en avait avant.

Il n’y a aucune raison d’être optimiste au sujet des changements climatiques. C’est le problème le plus grave auquel l’humanité et la nature sont actuellement confrontées. Elle pourrait conduire à la perte de certaines espèces que nous déplorons beaucoup, mais elle ouvrira aussi la voie à de nouvelles espèces et, à moins d’un changement climatique extrêmement “brutal”, il est peu probable que la biodiversité nette diminue considérablement. Les scénarios de changements brusques se sont récemment retirés des modèles climatiques, grâce à l’amélioration constante des données et à l’accroissement des connaissances sur la dynamique du climat. Ma propre prédiction est que le changement climatique sera jugé intolérable pour les humains bien avant qu’il n’accélère les taux d’extinction, et même si des mesures radicales doivent être prises pour l’enrayer, elles seront prises.

Le danger qui est clair et présent reste ce que Briggs a appelé “l’état précaire de milliers de populations qui sont les vestiges d’espèces autrefois répandues et productives“. Le terme émergent pour ce phénomène est “défaunation”. Dans leur étude sur les pertes d’espèces sauvages, publiée dans Science l’an dernier, Rudolfo Dirzo, biologiste à Stanford, et ses collègues, ont signalé que les vertébrés terrestres affichent un “déclin moyen de 25 % de leur abondance” et que “les tendances des invertébrés sont également désastreuses : 67 % des populations observées affichent un déclin moyen de 45 % de leur abondance. De tels déclins d’animaux se répercuteront sur le fonctionnement de l’écosystème“.

L’inquiétude au sujet du “fonctionnement de l’écosystème” reflète l’importance croissante accordée par les professionnels de la conservation. Au fur et à mesure que la nouvelle science de la biologie de la conservation a pris son essor dans les années 1980 et 1990, l’attention s’est déplacée des préoccupations concernant le sort des espèces individuelles vers la santé générale des écosystèmes entiers. Quelle est la gravité de la “cascade trophique” qui résulte de l’absence ou de la rareté d’un prédateur de l’apex ? (La restauration des loups dans le parc national de Yellowstone après un siècle d’absence a prouvé la puissance de ce concept lorsqu’un riche éventail de changements sains est venu avec les loups). Que se passe-t-il lorsque les insectes pollinisateurs sont tellement réduits par les pesticides que la flore d’une région en souffre ? Quelle est l’importance des gros animaux pour déplacer les nutriments avec leurs excréments ? Qu’en est-il des charognards (vautours), des nettoyeurs de ruisseaux (amphibiens) et des créatures qui dispersent les graines en les mangeant ou des animaux à sabots qui aident à les planter en piétinant le sol ? Quel est le rôle des grands herbivores dans le maintien d’une mosaïque saine de forêts et de prairies ?

Dans l’analogie médicale, étiqueter une espèce saine comme ” la moins préoccupante”, c’est comme étiqueter chaque personne en bonne santé ” pas encore morte “.

La vulnérabilité à l’extinction d’une espèce particulière peut contribuer à attirer l’attention du public sur un écosystème endommagé et, aux États-Unis, elle pourrait déclencher des mécanismes de protection de la loi sur les espèces menacées d’extinction, mais dans la plupart des cas, elle est au mieux un signe indirect de ce qui ne va pas. Le fait le plus pertinent au sujet de la population actuelle de morue au large de la Nouvelle-Angleterre n’est pas sa relation avec le zéro (extinction), mais le fait qu’elle ne représente que 3 % de sa taille historique et qu’elle est donc probablement hors d’usage avec son écosystème.

Une partie du problème réside dans la façon dont nous classons les degrés de mise en danger. Les catégories de la Liste rouge se lisent dans l’ordre suivant : éteint ; éteint à l’état sauvage ; en danger critique d’extinction ; en danger ; vulnérable (cela vaut pour la morue de l’atlantique) ; presque menacé ; et moins préoccupant. Le “moins préoccupant” est un langage étrange. Ce que cela signifie, c’est “se porte bien”. Elle s’applique à la plupart des 76 000 espèces étudiées par l’UICN, à la plupart des 1,5 million d’espèces découvertes à ce jour et à la plupart des quelque 4 millions d’espèces à découvrir. Dans l’analogie médicale, étiqueter une espèce saine comme “la moins préoccupante”, c’est comme étiqueter chaque personne en bonne santé “pas encore morte”. C’est vrai, mais quelle façon étrange de penser. (L’UICN est consciente du problème et, ce qui est tout à son honneur, élabore une “Liste verte” qui rendra compte des espèces dont la situation s’améliore. Il va catégoriser selon les degrés d’espoir, pour une fois, au lieu de se baser uniquement sur les degrés d’angoisse).

Parmi les millions d’espèces à découvrir, il existe un argument raisonnable selon lequel nombre d’entre elles sont très rares et donc extravulnérables à l’extinction, mais l’affirmation commune selon laquelle “les espèces disparaissent plus vite que nous ne pouvons les découvrir” ne résiste pas à l’examen. Selon l’article de Science Can We Name Earth’s Species Before They Go Extinct? (2013) par l’écologiste marin Mark J. Costello de l’Université d’Auckland et collègues, le taux de documentation de nouvelles espèces était de 17 500 par an au cours de la dernière décennie, dépassant 18 000 par an depuis 2006. Il y a de plus en plus de taxonomistes professionnels (actuellement environ 47 000) qui font le travail, ainsi qu’une foule grandissante de taxonomistes amateurs nouvellement habilités par l’Internet. Avec un taux d’extinction actuel réaliste de moins de 1 % des espèces par décennie et un taux de découverte de l’ordre de 3 % par décennie, les auteurs concluent : “le taux de description des espèces dépasse largement les taux d’extinction“.

Adaptation de la nouvelle de

Lovecraft en animation grâce

à l’IA

Adaptation de la nouvelle de

Lovecraft en animation

Idéalement, la dénomination sera accompagnée d’informations détaillées sur la situation écologique et les perspectives de chaque espèce nouvellement décrite. Les recherches scrupuleuses menées par des bénévoles de l’UICN sur chacune des espèces étudiées fournissent d’excellentes données sur des questions importantes telles que la diminution de la population, la diminution de l’aire de répartition et la fragmentation de l’aire de répartition, mais le contexte écosystémique est peu fourni. L’animal est-il une espèce clé essentielle au bien-être de nombreuses autres espèces, comme la loutre de mer est essentielle à la santé des forêts de varech et à tout ce qui dépend du varech ? L’animal est-il un ingénieur écosystémiste capable de façonner tout l’environnement de la même façon que les castors créent des étangs qui abritent de nombreuses autres espèces et emprisonnent l’eau dans des aquifères profonds ?

Ou alors l’animal menacé pourrait-il n’être qu’une sous-espèce parmi d’autres qui remplissent toutes à peu près la même fonction écologique ? Dans ce cas, son extinction pourrait être sans conséquence. Telle était la réalité lorsque la tortue géante des Galápagos “Lonesome George” est morte en juin 2012 et a été pleurée dans le monde entier. Surnommé “la créature vivante la plus rare”, il était (probablement) la dernière de sa sous-espèce. Les écologistes ont haussé les épaules. Les taxonomistes ont haussé les épaules. Il y a 10 autres sous-espèces de tortues des Galápagos. Leur population est passée d’environ 3 000 habitants en 1974 à plus de 19 000 aujourd’hui, grâce à l’élimination de toutes les chèvres et de la plupart des rats de leurs îles et à la protection des tortues contre la chasse. L’île de Pinta, où la lignée de Lonesome George a évolué, est maintenant occupée par d’autres tortues des Galápagos qui s’en sortent bien, continuant son vieux travail de dévorer l’excès de végétation du sous-étage et aidant l’île à retrouver son ancienne santé écologique. (Les tortues sont si douées que c’est devenu une pratique courante. Pour aider à la restauration de l’écosystème, des tortues géantes de l’île d’Aldabra, au large de la côte est de l’Afrique, ont été introduites à Madagascar, aux Seychelles, à Maurice, à La Réunion, à Rodrigues et dans un parc à Kauai.)

Ces “translocations” d’animaux sont une évolution passionnante dans le domaine de la conservation. Ils sont de plus en plus fréquents et réussis, selon l’enquête de Science, Reversing Defaunation: Restoring Species in a Changing World (2014) par le zoologiste Philip Seddon à l’Université d’Otago en Nouvelle-Zélande et collègues. Avant 1992, il y avait eu 124 translocations d’espèces vertébrées à des fins de conservation ; en 2005, ce nombre était passé à 424. Parmi les 424 espèces, certaines ont déjà été déclarées éteintes à l’état sauvage, comme le condor de Californie et le putois d’Amérique, qui ont été élevées en captivité et réintroduites dans leur ancienne aire de répartition. D’autres, comme les loups de Yellowstone et les castors en voie de rétablissement en Suède et en Écosse, sont des animaux sauvages déplacés de leur aire de répartition actuelle vers des terres desquelles ils avaient disparues depuis longtemps. D’autres encore font partie d’une nouvelle catégorie importante appelée “remplacement écologique”. Les tortues d’Aldabra à Kauai sont là pour remplacer un canard à bec de tortue, qui ne vole pas, disparu depuis longtemps.

“La reconnaissance du remplacement écologique en tant qu’outil de conservation valable”, a fait remarquer M. Seddon, “représente un changement par rapport à l’approche axée sur une seule espèce qui caractérisait autrefois les translocations de conservation et se conforme plus étroitement à l’accent mis actuellement par la conservation mondiale sur la restauration des processus naturels plutôt que sur le seul risque de disparition”. Il s’est ensuite réjoui de la perspective, rendue possible par les récentes percées de la technologie génomique, que certaines espèces disparues soient ramenées à la vie et remises à l’état sauvage. (C’est quelque chose sur quoi je travaille à plein temps ces dernières années.)

Les outils biotechnologiques qui pourraient permettre quelques cas de dé-extinction pourraient également être bientôt déployés pour aider à prévenir l’extinction de certaines espèces piégées dans des goulots d’étranglement génétiques ou atteintes de maladies non indigènes comme le champignon chytride des amphibiens ou la malaria aviaire qui menace les oiseaux indigènes d’Hawaii. Parallèlement à l’arrivée de la “médecine de précision” pour l’homme, où le traitement peut être spécifique au génome de chaque patient (et même de chaque tumeur), on pourrait assister au développement de techniques de “conservation de précision” basées sur un ajustement minimaliste des pools génétiques des espèces sauvages. Certains spécialistes de la conservation l’appellent “adaptation facilitée” et la considèrent comme une forme de “biologie de l’évolution appliquée”.

Une des premières histoires à succès met en vedette un arbre glorieux – “l’arbre parfait”, d’après ses nombreux fans de The American Chestnut Foundation. Ces arbres représentaient autrefois un quart de toute la forêt de feuillus de l’Est avant qu’un champignon envahissant d’Asie ne tue des milliards d’entre eux et ne réduise l’espèce à une extinction effective au début du XXe siècle. William Powell et Charles Maynard de l’Université de l’État de New York ont mis au point quelque ingénieuse ingénierie génétique pour introduire un gène résistant aux champignons à partir du blé, créant ainsi un châtaignier américain résistant au mildiou qui pourra de nouveau assumer son ancien rôle dans la forêt orientale, dès que le gouvernement américain l’autorisera comme organisme génétiquement modifié.

Comment devrions-nous évaluer la santé des écosystèmes ? La biodiversité – le nombre même d’espèces présentes – est une mesure importante, largement utilisée. Le retour de la châtaigne d’Amérique augmentera d’une espèce la biodiversité de la forêt orientale. Mais il fera beaucoup plus. Nous devrons peut-être ajouter une autre mesure de la richesse de l’écosystème que nous pourrions appeler “bioabondance”. Contrairement aux chênes, qui produisent rarement des glands au goût amer, les châtaigniers font pleuvoir chaque année un déluge de noix sucrées, nourrissant des animaux sauvages sans fin (et beaucoup d’humains heureux). Ils rendent la forêt plus abondante.

Sur chaque kilomètre carré vivait un mammouth, cinq bisons, huit chevaux et 15 rennes.

La bioabondance est le meilleur argument pour deux des projets de dé-extinction auxquels je participe – les pigeons voyageurs et les mammouths laineux. Ben Novak, un jeune scientifique de la Long Now Foundation, dirige les travaux visant à faire revivre et à restaurer l’espèce disparue la plus emblématique aux États-Unis, le pigeon voyageur. Ses recherches sur l’écologie de l’oiseau suggèrent que son ancienne niche en tant que pigeon des bois demeure grande ouverte, et que la forêt orientale qu’il occupait est redevenue ce qu’elle était avant la déforestation importante qui a contribué à l’extinction de l’oiseau au XIXe siècle. Leur retour en quantité – il y en avait des milliards – pourrait redonner à la forêt la stimulation que leur perchoir dense une fois fourni par l’ouverture de zones de forêt à couvert fermé et l’enrichissement du sol local avec des quantités de fumier. Dans A Sand County Almanac (1949), Aldo Leopold, fondateur de la biologie de la conservation, décrit les pigeons voyageurs comme “une tempête biologique… Chaque année, la tempête à plumes rugissait vers le haut, vers le bas et à travers le continent, aspirant les fruits chargés des forêts et des prairies, les brûlant dans un souffle de vie ambulant”. Les pigeons voyageurs étaient comme le feu – bon pour les bois. Contrairement au feu, il est bon à manger.

Quant aux mammouths laineux, leur retour à l’immensité des régions subarctiques et arctiques d’Amérique du Nord et d’Eurasie pourrait contribuer à restaurer les prairies et les étendues vierges fleuries de la “steppe des mammouths” qui formaient autrefois le plus grand biome du monde et l’un des plus riches. Le scientifique russe Sergey Zimov, créateur en 1988 de l’expérience “Parc du Pléistocène” dans le nord de la Sibérie, estime qu’avant que l’homme ne tue la majeure partie de la mégafaune du Grand Nord, “sur chaque kilomètre carré de pâturage vivait un mammouth, cinq bisons, huit chevaux et quinze rennes. Le bœuf musqué, le wapiti, le rhinocéros laineux, l’antilope, le mouflon des neiges et l’orignal étaient également présents. Les loups, les lions des cavernes et les carcajous occupaient le paysage comme prédateurs. Au total, plus de 10 tonnes d’animaux vivaient sur chaque kilomètre carré de pâturage – des centaines de fois plus que les densités animales modernes dans le paysage du nord moussu. C’est la bioabondance.

Certains projets de conservation, comme la protection des éléphants d’Afrique ou la réintroduction des condors californiens, nécessitent des efforts héroïques, mais un nombre surprenant d’entre eux ne le font pas. Dans de nombreux endroits, des animaux sauvages disparus depuis longtemps sont en train de se déplacer. Grâce à la dépollution des rivières européennes, les saumons sont de retour dans le Rhin, la Seine et la Tamise. Partout en Europe, des terres agricoles abandonnées sont reboisées et reliées par des couloirs sauvages improvisés, même en l’absence de grandes zones officiellement protégées. Les Européens accueillent de nouveau des loups, des lynx, des ours bruns, des carcajous et des chacals aventuriers – tous des prédateurs importants.

Dans le domaine de la conservation des océans, la meilleure nouvelle est l’augmentation soudaine et rapide des zones marines protégées, qui s’étend du Sanctuaire marin Pelagos de 34 000 milles carrés pour les mammifères marins méditerranéens au Monument national marin des îles éloignées du Pacifique de 1 millions de kilomètres carrés dont l’expansion a été proclamée par le Président Barack Obama en septembre dernier. Non seulement ces refuges permettent à la vie marine de se rétablir, mais ils génèrent un surplus qui permet de garder indéfiniment en stock les pêcheries avoisinantes. Il y a maintenant 6 500 sites de ce type, ce qui représente 3,4 % de la superficie totale des océans. L’objectif de la Convention mondiale sur la diversité biologique est de porter ce pourcentage à 10 % d’ici à 2020. Les zones protégées, qui représentaient 4 % du total des terres en 1985, sont maintenant à 15,4 % et se dirigent vers 17 %.

Les tendances sont favorables. Les efforts de conservation apparaissent souvent dans les médias comme une série de défaites et de reculs, mais dès que l’on sort de “la-crise-du-mois”, on se rend compte que, globalement, la conservation triomphe. L’écologiste Stuart Pimm de l’Université Duke en Caroline du Nord affirme que les écologistes ont déjà réduit le taux d’extinction de 75 pour cent. Ramener le taux d’extinction de la planète à la normale est un objectif raisonnable pour ce siècle. Le rétablissement de la bioabondance naturelle dans la plupart des régions du monde prendra toutefois plus de temps. Il s’agirait de ramener les populations fauniques au merveilleux niveau de richesse écologique qui existait avant l’impact humain. Cela pourrait être un objectif de deux siècles.

Mais un problème de perception fait obstacle.

Pensez au langage employé dans ces gros titres : “Alimenter l’extinction : Obama Budget Is Killer For Endangered Species (Huffington Post, février 2015).“Racing Extinction” Sounds Alarm On Ocean’s Endangered Creatures (NBC News, janvier 2015).“Crise de l’extinction” : 21 000 des espèces en péril dans le monde (Common Dreams, juillet 2013). Australian Mammals On Brink Of “Extinction Calamity” (BBC, février 2015). The Sixth Extinction Is Here – And It’s Our Fault (Re/code, juillet 2014). Les gros titres ne sont pas seulement inexacts. Au fur et à mesure qu’ils s’accumulent, ils définissent toute notre relation avec la nature comme une tragédie ininterrompue. Le cœur de la tragédie, c’est qu’elle ne peut être réparée, et c’est une formule de désespoir et d’inaction. Le romantisme paresseux au sujet de l’imminence d’un malheur devient le point de vue par défaut.

Le Moment

Straussien

Ebook offert à nos tipeurs

sans montant minimum

Le Moment

Straussien

Ebook offert à nos tipeurs

sans montant minimum

Les problèmes spécifiques de la faune et de la flore sauvages n’ont pas encore trouvé de solution, mais les décrire trop souvent comme des crises d’extinction a provoqué une panique générale faisant croire à une nature extrêmement fragile ou déjà désespérément brisée. Ce n’est pas du tout le cas. La nature dans son ensemble est exactement aussi robuste qu’elle ne l’a jamais été – peut-être plus encore, les humains étant là pour éviter les périodes glaciaires et les astéroïdes tueurs. C’est en travaillant avec cette robustesse que les objectifs de conservation sont atteints.

Comment fonctionne la prodigieuse robustesse de la nature ? On ne sait pas encore ! Pas dans les détails. Par exemple, nous commençons à peine à entrevoir comment les microbes fonctionnent et comment l’océan fonctionne. L’écologie n’est pas encore une science prédictive et la biologie de la conservation est encore une discipline jeune. Avec chaque amélioration des outils scientifiques, des données et de la théorie, et chaque projet qui élargit la portée de la pratique de la conservation, nous en apprenons davantage sur le génie de la nature et nous augmentons la capacité de l’humanité à se fondre dans la nature, pour le plus grand bénéfice des deux.

Stewart Brand est président de la Long Now Foundation et co-fondateur du projet Revive and Restore à San Francisco. Il a édité Whole Earth Catalog (1968-74) et son dernier livre est Whole Earth Discipline (2010).

Passionnant, merci pour votre site ! Je viens de découvrir vôtre site (par un lien sur Riposte Laïque, ce qui n’a rien a voir avec l’écologie, mais la nature et l’écologie ont toujours mes premières passions). Je suis surpris de voir que vos vues sur beaucoup de sujets, aussi divers soient-ils dans vos articles, recouvrent souvent les miennes.

Sur cet article-ci ça correspond presque entièrement à ma pensé sur le sujet, souvent jusqu’aux détails dans chaque paragraphe.

Mais parlons plutôt quand même des divergences, il y en a peu, mais il faut bien qu’il y en ait.

“Il n’y a aucune raison d’être optimiste au sujet des changements climatiques”

——

C’est là que je ne suis pas trop d’accord. Je ne suis pas un “climato-septique”, je crois tout à fais au réchauffement climatique causé par le CO2 des activités humaines. Mais je suis “plutôt optimiste”. Je pense que ce réchauffement ne doit certes pas dépasser un seuil qui me parait difficile à définir (tout dépend des changements qu’on considère comme acceptables où non, ce qui est forcément subjectif). Pour moi, si on prend un réchauffement global assez fort de 2 ou 3°C (pas précis, peut être plus), alors on se dirigera vers le climat du Pliocène, et pour moi le climat du Pliocène c’est le climat idéal et optimal pour une expression maximale de la biodiversité mondiale, et une planète Terre à l’habitabilité maximale aussi pour l’homme, sans trop de dégât (évitons surtout une monté trop forte des océans). Nos ancêtres les australopithèques comme Lucie, vivaient au Pliocène, et pas dans les régions froides.

Le climat du Pliocène c’est notre avenir, et c’est un avenir radieux :

– la plupart des espèces de l’époque étaient déjà à peu prés les mêmes qu’aujourd’hui, mais avec des répartitions en partie différentes.

– le climat terrestre était globalement plus chaud, mais surtout plus humide presque partout,

– il y avait bien plus de forêts qu’aujourd’hui sur le globe et les déserts étaient rares, comme durant toutes les périodes chaudes de l’histoire de notre planète.

– les savanes tropicales actuelles devraient se transformer en forêts et les déserts en savanes.

– la biodiversité des latitudes tempérées était nettement plus élevée qu’aujourd’hui. Beaucoup d’espèces de cette époque qui peuplaient les forêts européennes, par exemple, existent toujours sous des versions très proches mais aujourd’hui confinées dans des petites régions douces d’Asie ou d’Amérique (les refuges glaciaires). Bon nombre de ces espèces pourraient être redéployées volontairement par l’homme pour recréer la forêt européenne luxuriante du Pliocène.

– Les hautes latitudes, qui connaitront le plus fort réchauffement, vont connaitre un enrichissement écosystémique incommensurable, les forêts tempérées de feuillus et mixtes vont s’étendre énormément (il y aura plus de chaleur mais aussi surtout plus d’eau dans les continents). Les actuelles forêts boréales, d’une pauvreté biologique consternante, vont monter nettement au nord et se réduire, ce qui n’est pas une mauvaise nouvelle, elles laisseront place à des écosystèmes bien plus denses et plus riches.

– avec la retrait de vaste biomes actuellement très pauvres (zones arides chaudes et froides, hauts plateau steppiques, toundra, forêts boréales, etc), on aura beaucoup plus de terres cultivables qu’aujourd’hui pour l’homme, en même temps qu’on aura plus de place pour de vastes écosystèmes naturels riches.

Bref, moi le réchauffement climatique il ne me fait pas vraiment peur, il me fait rêver !

La plupart des modèles de prévision actuels sur le réchauffement climatique se basent sur une “hypothèse aride” (imaginant un renforcement des cellules de Hadley). Cette hypothèse est arbitraire et largement contredite par l’histoire du climat, histoire qui nous indique plutôt des perspectives bien plus humides et luxuriantes. Ce biais explique au moins une partie du catastrophisme ambiant des scientifiques et, conséquemment, des médias.

Un papier intéressant sur cette problématique : https://www.pnas.org/content/114/49/12888

Bien-sûr, l’homme devra s’adapter à de très nombreux changements, qui seront souvent imprévus et causeront, temporairement, des catastrophes parfois énormes (et parfois pas tant que ça). Mais à long terme, je pense que ce sera positif.