En 1985, sort en salles le film “Mishima: A Life in Four Chapters“. Bien loin d’être une simple adaptation au grand écran de la vie de Yukio Mishima, le film, baigné des compositions envoûtantes de Philip Glass, mêle éléments biographiques avec quatre des grands ouvrages de l’esthète. Cette alliance de réalité et de fiction nous confronte aux réflexions retrouvables chez Proust dans son texte Contre Sainte-Beuve, et qui se résument en une interrogation : peut-on séparer le moi littéraire du moi social ? Cette interrogation relative à tout artiste et son œuvre trouve un écho encore plus grand en la personne de Mishima. En effet, les thèmes abordés dans son œuvre, qu’il s’agisse de questions de traditions, d’esthétique, de sexualité, de patriotisme ou encore du culte du corps, sont les projections expérimentales de l’auteur sur ses personnages. Si tout cela est brillamment mis en scène dans le film de Paul Schrader. Entre beauté, sensualité, violence, amour et recherche d’absolu, cette biographie nous entraîne à plein corps dans le monde passionnant et tourmenté du brillant romancier d’après-guerre.

I- Une brève histoire du Japon

Pour appréhender la vie de Mishima dans toute sa complexité, il est indispensable d’examiner les transformations que connaît la société japonaise depuis l’ère Meiji. Avant 1868, le Japon reste fermé à toute influence extérieure, c’est le Sakoku. Cette période peut être symbolisée par l’interdiction à presque tous les étrangers de poser le pied sur le sol nippon sous peine de mort. Le shogunat Tokugawa, débuté en 1603 après une longue série de guerres civiles et de troubles internes, se trouve à l’origine de cette politique de fermeture quasi-totale ; comme les shogunats précédents, il relègue au passage l’empereur à un rôle marginal dans les décisions nationales. La société japonaise de l’époque se distingue nettement de celle que nous connaissons aujourd’hui : bien éloignée des normes occidentales contemporaines, elle se caractérise par une structure hiérarchique régie des traditions profondes. Au sommet de cette pyramide sociale se dresse l’aristocratie guerrière, composée des célèbres samouraïs.

En juillet 1858, Matthew Perry est chargé de remettre une lettre du président des Etats-Unis à l’empereur du Japon. Cette missive enjoint l’empereur à s’ouvrir aux échanges commerciaux avec l’Occident, sous peine que les quatre navires américains apportant le message n’ouvrent le feu sur les côtes de l’archipel. Afin d’éviter un bain de sang inutile, le Japon conclut un accord d’amitié et d’ouverture avec les États-Unis. Cet événement marque le début d’une série d’accords similaires avec les grandes puissances européennes de l’époque. L’ouverture au commerce agit comme un véritable boulet de canon tant les changements dans la société sont brutaux ; ainsi, les échanges commerciaux stimulent l’industrie de l’archipel et font émerger une nouvelle bourgeoisie marchande au détriment des élites traditionnelles.

Les fractures politiques s’accentuent, et l’instabilité va encore se renforcer avec l’avènement de l’Empereur Mutsuhito. Mutsuhito réalise que le Japon doit évoluer et que le système féodal doit être remplacé par un système inspiré des Occidentaux. Le shogunat Tokugawa est alors destitué de ses fonctions, et les prérogatives qui lui étaient dues reviennent à l’empereur. Cette période est appelée la restauration de Meiji, du nom qu’a adopté l’empereur pour son règne, l’ère du « gouvernement éclairé ».

Ce basculement politique, en partie influencé par les intrigues des clans rivaux du shogunat Tokugawa, déclenche la guerre du Boshin, une guerre civile entre les partisans de l’empereur et ceux du shogunat. La victoire écrasante des forces impériales réaffirmera la prédominance du pouvoir impérial sur un shogunat définitivement enterré, et l’ouverture du Japon vers l’Occident et le monde est définitivement actée.

Le Japon poursuit sa marche vers l’industrialisation et la modernisation tout au long du XIXe siècle jusqu’au début du XXe siècle, mais l’accession au pouvoir de l’empereur Hirohito et le début de l’ère Showa marque cependant un tournant. Malgré l’intitulé optimiste de “l’ère de la paix rayonnante“, la réalité sera bien différente, avec des crises économiques, l’absence de ressources, la surpopulation et un nationalisme exacerbé. En 1931, l’armée japonaise envahit la Mandchourie contre la volonté de l’empereur et du gouvernement, action qui fait progresser la faction des Kodohas dans l’appareil d’état nippon. Quelques années plus tard, l’incident du pont de Marco Polo sert de justificatif pour l’invasion du nord de la Chine par les troupes impériales. L’objectif du Japon devient alors clair : établir un empire asiatique placé sous sa direction, justifié par une libération des peuples asiatiques de la domination occidentale dans la création d’une sphère de coprospérité. Cette volonté hégémonique se manifeste ailleurs par des attaques contre des territoires comme les Philippines ou la Malaisie Britannique.

Cependant, cette expansion sera ralentie par les sanctions américaines. En 1940, le gouvernement américain décide de suspendre ses importations de carburant, essentielles pour la machine de guerre japonaise, et procède par ailleurs au gel de ses avoirs. Le 7 décembre 1941, l’empire japonais attaque sans déclaration de guerre les États-Unis à Pearl Harbor, dans le but de neutraliser leur flotte navale. Cette attaque entraîne les Américains dans la guerre aux côtés des alliés, et en août 1945, ces derniers utilisent les deux premières bombes atomiques de l’histoire sur le sol japonais à Hiroshima et Nagasaki.

Vaincu, le Japon signe le 2 septembre 1945 une paix imposée par les Alliés. Les Américains, dirigé localement par le général MacArthur, occupent et font adopter une nouvelle constitution calquée sur

leurs standards à l’archipel, tout en maintenant sa position d’empereur à Hirohito pour éviter le développement des idées socialistes. En revanche, celui-ci doit prononcer, lors d’un discoursradiodiffusé, que ses origines ne sont en aucun cas divines : cet événement est appelé le Ningen-Sengen au Japon. Enfin, la nouvelle constitution interdit au Japon de posséder une armée, comme précisé au sein de l’article 9.

C’est dans ce Japon en pleine reconstruction, occupé par les Occidentaux, en perte de repères historiques et humilié par la défaite, que le jeune Kimitake Hiraoka évolue.

II-Les Hiraoka et l’enfance de Mishima

Jotaro Hiraoka, le grand-père de Yukio Mishima, était un fonctionnaire ambitieux : ayant obtenu son diplôme de droit à l’université impériale, il avait ensuite rejoint le ministère de l’Intérieur avant d’être nommé quelques années plus tard gouverneur de Sakhaline. Marié de façon stratégique à Natsuko Nagai, la fille d’une famille de samouraïs appauvris, chacun des partis y trouvait une opportunité : Jotaro pouvait gravir les échelons sociaux et Natsuko maintenir un train de vie confortable. Cependant, l’amour n’était guère de mise entre eux deux. Natsuko nourrissait une profonde aversion envers son mari, un sentiment qui s’intensifia lorsque celui-ci se lança dans l’entrepreneuriat en 1914. Loin de connaître le succès économique de son père, Jotaro peina à réussir et plonge le couple dans une pauvreté relative. Pendant que Jotaro dépensait son temps et son argent avec d’autres femmes et ses associés, Natsuko se réfugiait dans la lecture de livres français ou anglais, langues qu’elle maîtrisait parfaitement. De cette union tumultueuse naquit le père de Mishima, Azusa.

Malgré le même parcours académique que son père, Azusa était immunisé contre l’hypocrisie sociale qui avait mené ce dernier à la ruine ; il était même animé d’une pointe de misanthropie. Employé au ministère de l’Agriculture, il était le principal pourvoyeur de sa famille, les Hiraoka, dépendant de son salaire. À l’âge de 30 ans, Azusa se maria avec la fille d’un proviseur confucianiste, Shizue Hashi ; après le mariage, Shizue emménagea dans la maison familiale des Hiraoka, où résidaient déjà les parents d’Azusa. La cohabitation avec sa belle-mère s’avéra chaotique, une situation qui ne fit qu’empirer au gré des renvois de domestiques. La seule échappatoire d’Azusa était sa chambre, tapissée de livres : c’est dans cette même chambre que naquit leur premier fils, Kimitake Hiraoka, futur Yukio Mishima, le 14 janvier 1925.

Quarante-neuf jours après la naissance de Kimitake, Natsuko kidnappa le nouveau-né et l’enferma dans sa chambre, ce afin de le façonner à son image, lui offrant l’éducation de l’ancienne noblesse nipponne dont elle était issue. Shizue se retrouva seule face à sa belle-mère, sans le soutien d’un beau-père ni même d’un mari pourtant présent pour l’épauler. Même lorsqu’elle allaitait son fils, c’était Natsuko qui décidait quand le petit était rassasié et quand mère fils devaient être séparés de nouveau. Cette situation perdura pendant les douze premières années de la vie de Mishima, le tenant à l’écart de son frère Chiyuki et de sa sœur Mitsuko. Son cœur oscillait entre l’amour de sa mère et la crainte de sa grand-mère : il n’exprimait aucun attachement envers sa mère pour ne pas attirer les foudres de la matriarche. Sa relation avec son père n’était pas là pour lui apporter du réconfort, ce dernier considérant que son fils avait une éducation de femme.

Un épisode marquant de cette relation particulière fut le jour où son père simula de le pousser devant un train en marche ; Kimitake resta impassible face à ce jeu dangereux. En parallèle de cette situation familiale atypique, l’hyper-sensibilité du jeune garçon se développa avec son entrée à l’école. Sur demande de sa grand-mère, il rejoignit la plus prestigieuse école du Japon ; il eut cependant du mal à trouver un refuge dans cet environnement. Fils d’un simple fonctionnaire d’État, il se sentit étouffé par cette micro-société et ses conventions, étouffement qui s’accentua avec ses manières efféminées, sa petite taille et sa santé fragile qui en firent finalement le souffre-douleur de ses camarades.

III- L’adolescence de Mishima

A la sortie de son enfance, le futur Yukio Mishima est bouleversé par la découverte d’une peinture : le Saint-Sébastien de Guido Reni. La vision de ce demi-nu transpercé de flèches éveille en lui une fascination pour l’érotisme, la mort et attise aussi sa propre homosexualité. Son premier amour, son camarade de classe Omi, confirme ses penchants : ce qui l’attire alors chez l’adolescent, c’est sa virilité, sa force et son assurance. À douze ans, il se libère enfin de l’emprise de sa grand- mère, bien qu’elle garde un contrôle important sur son éducation. Après un déménagement pour une maison plus grande, Kimitake obtient enfin sa propre chambre ; il y passe son temps à dévorer des classiques de la littérature japonaise et occidentale. Mais ce répit de liberté est de courte durée : son père, fervent confucéen, voit dans la lecture une décadence et la lui interdit. Déterminé, Kimitake s’inscrit au club de lecture de son école, où il rencontre d’autres passionnés de lecture et d’écriture. Il rejoint le comité éditorial du journal scolaire et y publie ses premiers poèmes ; plus tard, avec ses camarades du club, il crée sa propre revue, Images Rouges. Ses écrits de jeunesse explorent des thèmes comme le romantisme et la cruauté.

Pour dissimuler son implication dans les cercles littéraires à son père, Kimitake Hiraoka adopte un pseudonyme qui ne le quittera plus : Yukio Mishima. Ce nom d’emprunt n’a aucune signification particulière : Mishima est le nom d’une ville au pied du mont Fuji et Yukio signifie “neige”. Sous ce nom, il signe sa première nouvelle, “Une forêt en pleine floraison“, qui est publiée non pas dans une simple revue scolaire, mais dans la prestigieuse revue Bungei-Shunjū. Cette publication est rendue possible grâce au soutien d’un professeur qui décèle en lui un talent prometteur. Le succès de cette première œuvre, tirée à 2000 exemplaires, est retentissant. L’atmosphère et les thèmes abordés s’inscrivent dans le courant du romantisme japonais, ou Nippon Roman-Ha, auquel il adhère à l’époque. Ce courant littéraire, en phase avec le climat politique du Japon d’alors, marqué par l’influence des fascistes et l’exaltation du patriotisme, fait l’éloge du sacrifice, des valeurs ancestrales et de la puissance impériale. C’est de ces mentors du romantisme japonais que Mishima s’inspire dans ses premiers écrits ; cette influence s’estompera progressivement après la guerre.

Admis à la prestigieuse Université impériale de Tokyo en droit après l’école des pairs comme son père et son grand-père, il évite de justesse l’enrôlement dans l’armée à la fin de la guerre grâce à une bronchite aiguë.

IV- La vie du romancier à la sortie de la guerre

A la sortie de la guerre, Mishima rentre dans la haute fonction publique ; ne se voyant néanmoins pas faire carrière en tant que fonctionnaire, il rédige le soir des centaines de papiers à destination de diverses revues. A la même époque, il commence à entretenir une amitié avec l’auteur le plus en vogue au japon, Kawabata. Finalement résigné, il décide de démissionner de son poste en 1948, et, pour la première fois de sa vie, son père lui accorde le choix de vivre de sa plume, la seule condition étant qu’il devienne le plus grand romancier du japon. Une fois sa démission acceptée, il se rend chez son éditeur pour lui proposer son premier roman, une autobiographie de sa courte vie où il y confronte ses tourments dans ses personnages fictifs, en une sorte de confession : la confession d’un masque.

Avec Confession d’un masque, Mishima signe son premier succès littéraire. Son livre est un best-seller qui se vend à plus de 20 000 tirages. Ce premier succès considérable marque le début d’une carrière très prolifique pour Mishima : désormais, chaque nouvel ouvrage qu’il écrira sera un petit succès. Ces écrits très prolifiques lui permettent d’acheter une nouvelle maison pour sa famille et il se réconcilie aussi avec son père qui éprouve, enfin, beaucoup de fierté pour son fils. A cette même époque, Tokyo est en plein bouleversement : on voit apparaître de nouveaux phénomènes comme l’arrivé de boîtes de nuit gays. A l’âge de 25 ans, Mishima commence à fréquenter ces établissements, où trouve à cette époque majoritairement des touristes ou des GI en manque de sensations. Contrairement à ce qui pourrait être cru, il fréquente principalement ses lieux pour s’imprégner d’eux pour ses futurs écrits, comme cela est notamment visible dans son livre Les amours interdits qui dépeint de façon quasi anthropologique les nuits tokyoïtes du milieu homosexuel de l’époque.

Après des années de travail et une dizaine de livres écrits, une pause s’impose pour Mishima. A 26 ans, il décide de voyager en Occident : il rédige un carnet de son périple, La coupe d’Apollon. Son périple commence à San Francisco où il découvre avec délice les bienfaits des bains de soleil, lui qui passe des journées à l’abri de toute lumière dans son bureau. Il va ensuite à New York, puis Rio de Janeiro, cette dernière marquant là aussi une étape pour lui. Il commence à trouver de l’assurance et se met à séduire d’autres hommes et collectionne les aventures avec eux. Après les Amériques, place à l’Europe : il commence par la ville de Paris qui lui laisse un souvenir amer, puis Londres, pour finir son voyage par la destination qui va le marquer le plus, la Grèce. Subjugué par ce monde qu’il avait découvert par la lecture de Sophocle et d’Aristote, il est tout simplement absorbé par la puissance esthétique et éthique du monde hellénistique. De retour au pays du soleil levant, Mishima est guéri de son hypersensibilité et de son nihilisme : résultat, il prend des cours de grecs à l’université de Tokyo et vit pleinement sa vie de romancier homosexuel à partir de ce moment. A 28 ans, Mishima se rend compte qu’il est une figure de notoriété publique quand le cambriolage de sa maison est relaté dans la presse. Il possède alors un style pour le moins atypique, entre chemise hawaïenne déboutonnée et lunettes de soleil noires ; autant dire que le petit fonctionnaire sensible est bel et bien mort depuis son voyage aux Etats-Unis et en Europe.

Au niveau littéraire, son livre Le Tumulte des flots est la traduction de ce nouveau Mishima revigoré par le soleil d’Occident : il obtient un nouveau succès littéraire et critique avec ce nouvel ouvrage qui sort des histoires d’amour dramatiques qu’il pouvait écrire auparavant. Enfin, cette réconciliation avec la vie lui fait découvrir le monde du sport. Après plusieurs tentatives infructueuses en natation et en boxe, il se dirige vers la musculation au Korakuen Gym : si les débuts en musculations sont assez durs, la trentaine arrivant, il se crée une discipline forte avec un rythme de trois séances de sports par semaine, et ce même lorsqu’il se trouve en déplacement. Il réussit à se bâtir un physique athlétique et obtient le respect des autres bodybuilders. Pour l’anecdote, Mishima posa pour une encyclopédie qui cherchait à illustrer l’entrée du mot « body-building ». Les clichés en question ne se concentrent que sur le haut de son corps, Mishima étant connu pour négliger la musculation des jambes.

V- La naissance d’une icône

La sortie du livre Le Pavillon d’or marque une nouvelle étape décisive dans la carrière littéraire de Mishima. Inspiré de faits réels, Le Pavillon d’or est une critique du nihilisme qui empoisonne la jeunesse nippone ; encore une fois, Mishima signe un véritable succès littéraire et critique avec son nouveau roman, et l’auteur commence même à s’exporter aux Etats-Unis. Il est même convié à l’université du Michigan pour y tenir une conférence sur le japonais contemporain. Mishima commence alors à apprendre en autodidacte la langue de Shakespeare.

Rentré des Etats-Unis, Mishima se met en quête d’une épouse, moins tant par contrainte sociétale que par respect pour sa famille. Il recherche une belle femme avec qui il peut partager son quotidien et avec laquelle il peut s’afficher publiquement ; Mishima se marie ainsi avec Yoko Sugiyame, la fille du peintre Nei Sugiyama, et qui a alors 19 ans. L’auteur brûle tous ses carnets intimes une foi le mariage décidé en mai 1958, et il promet à son épouse de ne jamais apporter le déshonneur sur leurs familles avec ses tentations sexuelles. Les Mishima vivent une véritable idylle tous les deux, et ce malgré une médiatisation assez prononcée autour d’eux, qui commence dès leur lune de miel. En 1959, Yoko est enceinte de leur premier enfant, une fille. Par conséquent, Mishima fait construire une maison séparée de ses parents.

Le moins que nous pouvons dire de cette nouvelle maison c’est son caractère tout à fait iconique. Beaucoup d’observateurs disent que le bâtiment est de mauvais goût, bien loin des standards des maisons traditionnelle du Japon. Les propres mots de Mishima pour décrire l’ambiance de la maison sont assez frappants : « Je veux m’asseoir sur des meubles rococos, vêtu d’un Levi’s et d’une chemise hawaïenne ; c’est mon style de vie idéal. ». Désormais indépendant de ses parents, Mishima organise de nombreuses soirées, qu’il appelle « des cocktails party » ; passé minuit cependant, il retourne écrire pendant six heures chaque nuit ; son environnement de travail reste alors son bureau, situé au deuxième étage de sa maison, et qui compte plus de 8000 livres. Routinier, ses journées sont un subtil mélange de travail, de rendez-vous avec ses éditeurs et la pratique du kendo, du karaté et du body-building.

Toujours en 1959, Mishima sort son livre la Maison de Kyoko, dans lequel il projette dans ses personnages de nombreux questionnement qu’il peut avoir à cette période : le devenir du Japon, la place de l’empereur et la tradition japonaise. Ici, nous voyons très clairement germer en lui les graines du futur Mishima politique de ses trente ans. Mais pour l’instant, Mishima doit se relever de son premier échec littéraire. Car oui, la Maison de Kyoko s’illustre comme son premier échec commercial.

VI- La voie du Samouraï

Eté 1960, les Etats-Unis et le japon décide de renouveler le traité de sécurité qui autorise la présence de force américaines sur le sol nippon. La nuit du 18 juin, aux alentours de 300 000 militants de gauche entourent la maison du premier ministre, défendant l’abrogation du traité. De cet événement, Mishima rédige son texte Une opinion politique, où se dessine, de façon de plus en plus prononcée, une nostalgie en lui d’un Japon qu’il n’a pas connu. Ce même été, il écrit une nouvelle autour du coup d’état raté de la faction de la voie impériale en 1936, aussi appelé Ni-Niroku, qui visait à rétablir la dominance de l’empereur sur le gouvernement et l’armée. Le nom de cette nouvelle n’est autre que « Patriotisme ». Cette nouvelle est plus tard adaptée en moyen métrage sous le nom de « Yukoku », avec comme premier rôle Mishima, couvert par les mélodies de Tristan et Iseult de Wagner. Avec « Patriotisme », Mishima trouve une foi dans l’essence de l’esprit japonais plutôt que dans l’amour de la patrie : une forme de nihilisme actif se forme alors, où le sacrifice et la foi dans quelque chose s’empare de lui, corps et âme.

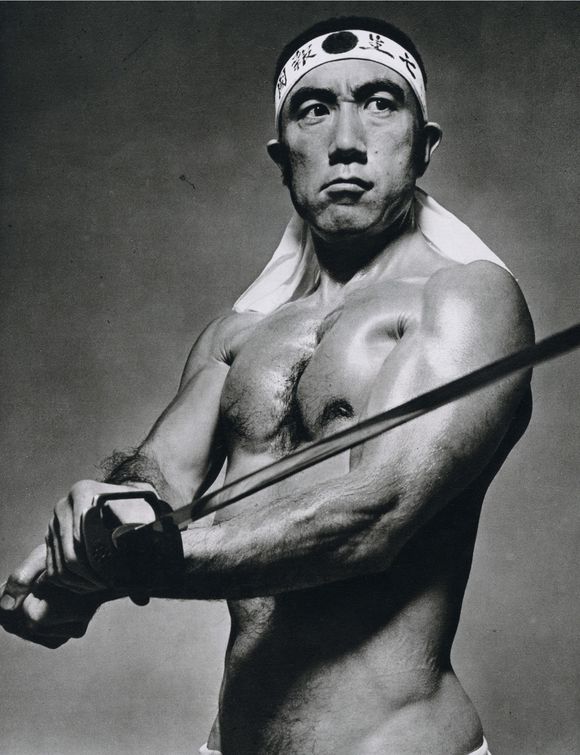

La même année, l’assassinat du secrétaire général du parti socialiste japonais en direct à la télé choque la société nippone, là où Mishima salue l’action de l’assassin, un jeune étudiant nationaliste, Otoya Yamaguchi. Un an après ces évènements, Mishima commence à se réapproprier les enseignements du Bushido, le code du samouraï : le Bushido défend des valeurs telles que le courage, la courtoisie et le désintéressement, avec une éthique de vie fortement influencée par le bouddhisme zen et le confucianisme. Pour comprendre le Bushido, il est essentiel de se pencher sur le livre que Mishima a lu pour la première fois pendant la guerre, le Hagakure. Traduit en « Caché dans la feuillée » en français, l’œuvre compile les paroles du samouraï Jocho Yamamoto retranscrite par un scribe au début du XVIIIe siècle. Dans les années 30, le Hagakure est récupéré par les nationalistes et est offert aux aviateurs sélectionnés pour être des kamikazes ; après la guerre, le Hagakure est devenu si controversé qu’il est caché des forces d’occupation.

Ce livre est primordial pour comprendre la psyché et les valeurs défendues par Mishima. On y trouve, par exemple, des prescriptions sur la manière de vivre du samouraï, sur les relations sexuelles permises entre hommes et surtout sur comment mourir pour le samouraï. Il est considéré comme un classique de la littérature japonaise, au même titre que le traité des Cinq Roues de Miyamoto Musashi. En 1967, Mishima publie une version commentée de l’Hagakure sous le titre Le Japon Moderne et l’Éthique du Samouraï.

Après plusieurs échecs relatifs, Mishima réalise que ses livres n’attirent plus les jeunes lecteurs mais un nouveau public, le lectorat féminin. Influencé par son entourage et la lecture de Freud, il rédige deux ouvrages que nous pourrons aisément qualifier de féministes : ceux-ci mettent en scène des protagonistes féminins dans une narration où ces dernières sont soumises à la domination masculine. Intitulés L’École des Chairs et La Musique, ils se distinguent par leurs thématiques scandaleuses et polémiques pour l’époque. Le premier ouvrage se vend à plus de 300 000 exemplaires ; Mishima est réconcilié avec le succès.

VII- Quand le Samouraï enfile l’uniforme

La deuxième partie des années 60 marque l’ancrage définitif de Mishima à droite de l’échiquier politique. Il se rapproche de milieu « néo-nationaliste », écrit dans des revues de droite et décide de rejoindre la force d’auto-défense du pays, les Jieitai. Après une quarantaine de jours dans les Jieitai, Mishima voit dans les forces d’auto-défense une supercherie. Comment le Japon peut-il considérer avoir une armée alors que la constitution lui interdit d’en posséder une ? Dégoûté, il décide de former sa propre armée civile. Dans un premier temps, le petit groupe est composé majoritairement d’étudiants et de membres de la rédaction du Journal de la controverse. Mishima fait passer des rites initiatiques à ses dernier et organise des entrainements militaires avec la Jietai. Ses entrainements sont alors possibles grâce au soutien dissimulé du premier Ministre Sato. Cependant, Mishima rejette le soutien de potentiels partis ou de financiers, souhaitant garder sa milice pure et dirigée exclusivement par lui-seul. Ainsi, il finance sa troupe, décide du nombre d’adhérents, et dessine même l’uniforme de sa milice qui est cousu par les tailleurs japonais du Général de Gaulle.

C’est en 1968 que cette milice va passer une étape en adoptant un nom : La société du bouclier ou en japonais la Tatenokai. La Tatenokai adopte aussi une direction politique, radicalement anti-communiste et se positionnant en défenseurs l’Empereur. Enfin, Mishima dote la Tatenokai d’un drapeau, blanc avec au milieux deux Kabutos, les casques de samouraïs, rouges. Fait étonnant, ce nationalisme reste très marqué par les ravages de la bombe atomique. Par exemple, Mishima se refuse à l’idée que le Japon se dote de l’arme atomique. En parallèle de son livre, La mer de fertilité, qu’il veut de plus en plus politique, Mishima rédige un essai politique, La défense de la culture. Malgré son caractère assez abstrait, s’y découle une vision politique concrète : l’empereur est le garant de la culture japonaise, si les japonais sont japonais c’est grâce à l’empereur, défendre son identité c’est défendre l’empereur.

A cette époque, la mobilisation de la gauche japonaise est rapprochable de ce qu’il se passe en France au même moment. En 68, quand les étudiants d’extrême-gauche se mobilisent derrière le Zenkyoto, les comités de lutte étudiants, on a comme un air de déjà-vu. Le mécontentement trouve toujours les mêmes racines, la présence américaine sur l’île ; quand ils arrivent à se mobiliser, les formations de gauche deviennent alors de vraies menaces pour la sécurité même de l’empereur. En 1969, le Zenkyoto invite Mishima pour débattre avec eux à l’université de Todai, invitation que Mishima accepte, s’y rendant comme brebis au centre des loups. Si le débat commence dans une tension générale, au fur et mesure du temps se développa une ambiance propice à la discussion dans laquelle Mishima parvint à exprimer sa vision du communisme. En un mot comme en cent, le communisme est pour lui un ennemi bien ciblé car il permet de mobiliser son but politique, la défense de l’empereur. L’entièreté de ce débat est retrouvable dans le film Mishima: The Last

Debate.

A cette époque, la Tatenokai pense que le vent va tourner, que leur moment historique va bientôt arriver et que l’extrême-gauche va s’attaquer à l’empereur. De ce basculement, ils pourront faire revivre l’esprit des samouraïs au japon. Les mois défilants, la possibilité d’une ingérence de gauche s’use. Ainsi, pour arriver à cette régénération, la Tatenokai commence à réfléchir à un nouveau projet, celui de faire basculer la Sentai, l’unité militaire locale, de son côté et d’effectuer un coup d’état. Mishima est très sceptique, surtout quand il voit que la police a réussi à mater les petites révoltes de gauche sans l’aide de l’armée. Pour lui, la paix et l’ordre vont s’imposer d’eux même. Mais alors, pour quel idéal pourrait-il se sacrifier ?

VIII- Vent Divin

Nous sommes en 1970. Depuis quelques mois, Mishima se retire de tous ses projets en cours. Il passe beaucoup de temps avec Morita, son bras droit du Tatenokai. Son comportement préoccupe tout le monde ; quelque chose se prépare, on peut le sentir. Mishima rédige ses vœux testamentaires, demande qu’une partie de ses droits littéraire reviennent à sa mère. Lors de ses vacances en famille, il rédige la dernière partie de La mer de fertilité, intitulée L’ange en décomposition. Le 9 septembre 1970, Mishima et certains membres du Tatenokai mangent dans un restaurant français. Ils décident d’une date pour l’exécution de leur plan : ce sera le 25 novembre. Ces quelques mois en retrait, Mishima les passaient à préparer avec un petit groupe de sa milice l’assaut du parlement afin de réviser la constitution du Japon. La seule façon pour que ce plan puisse avoir une issue favorable est que la Sentai se rallie à l’opération. Pour se faire, Mishima veut prendre le commandant en otage et obliger les troupes à se réunir pour les haranguer et les convaincre. Cette ambitieuse mission se fera avec l’arme traditionnelle du Samouraï ; son katana. A la fin, seules deux conclusions sont permises : la restauration de l’honneur du Japon, ou la mort.

Le 25 novembre 1970 arrive enfin. C’est le grand jour, un coursier vient au petit matin chercher le manuscrit de L’ange en décomposition, la dernière partie du chef-d’œuvre de Mishima, La mer de Fertilité. Une belle Toyota Blanche attend l’esthète à la sortie de sa maison, à 10h10 précise. A l’intérieur, ses complices, tous étudiants. La petite troupe se dirige au quartier général des forces d’auto-défense. Mishima possède des passe-droits pour rentrer dans le bâtiment, normalement interdit au public. Son sabre mis en évidence, mais pourtant bien rangé, ils se dirigent une fois arrivés au bureau du colonel Hara. Ni une ni deux, Mishima et ses complices ligotent et bâillonnent le chef des lieux et barricade son bureau. Il menace à quiconque qui voudrait entrer qu’il n’hésiterait pas à assassiner le colonel sur le champ si cela venait à arriver. En réalité il ne compte pas assassiner le colonel, ni personne d’ailleurs. La seule mort qu’il a dans la tête, c’est la sienne. Il ordonne que la Jeitai soit présente devant le bâtiment afin d’y proclament un discours. A midi, il sort sur le balcon du bâtiment ; sa tête est coiffée d’un bandeau marqué des écriteaux « Sers la nation durant sept existences ». Des journalistes sont là pour capturer l’instant. Mishima commence alors à déclamer, mais très vite la chose se révèlera un échec. Mishima n’a pas de haut-parleur, personne ne comprend ce qu’il se passe vraiment, et la foule l’insulte même. Ce qui devait être un long discours d’une trentaine de minute n’en durera que cinq. Une copie existe cependant, transmise à la milice avant midi.

Mishima termine son discours en acclamant trois fois l’empereur, sous les huées et l’incompréhension. Il déboutonne sa veste, sort sa petite lame, et s’éventre selon le rite du suicide rituel des Samouraïs, le Seppuku. L’esthète meurt avec esthétisme, mais sans la perfection. L’un de ses acolytes, Morita doit lui couper la tête avant que le corps de Mishima ne tombe au sol, selon la tradition. Morita échoue et frappe l’épaule. C’est un autre membre de la Tatenokai qui s’en charge Furu-Koga. Il empoigne alors Seki no Magoroku, le sabre de Mishima et le décapite. Il fit de même avec Morita, qui récupéra le poignard Wakizashi pour se suicider lui aussi en Seppuku. Et ainsi se termina la vie de Kimitake Hiraoka, plus connu sous le nom de Yukio Mishima.