Quiconque suffisamment courageux, ou inconscient, pour s’aventurer dans les écrits de Nick Land ne peut manquer d’être frappé par l’atmosphère à la fois cyberpunk et lovecraftienne qui s’en dégage. En effet, Land y expose une vision où l’histoire de l’humanité est secrètement orchestrée par une singularité technologique venue du futur. Dans cette perspective, la cognition humaine n’apparaît que comme une étape transitoire dans l’évolution de l’intelligence, vouée à être surpassée pour atteindre son aboutissement ultime : la « singularité techno-capitaliste ».

Ces idées trouvent un écho stupéfiant dans Ghost in the Shell, le manga visionnaire de Masamune Shirow. Ce dernier imagine un futur où l’homme et la machine ont fusionné, confrontant l’humanité à une singularité technologique échappant à tout contrôle. L’intelligence artificielle y remet en question l’essence même de l’identité humaine, renvoyant aux thèses de Land sur l’obsolescence de l’homme.

Cet article propose d’examiner comment les concepts landiens permettent de mieux comprendre les thèmes cyberpunks traités dans Ghost in the Shell.

Singularité techno-capitaliste et post-humanisme.

Pour les besoins de mon analyse, j’insisterai essentiellement sur les idées de singularité techno-capitaliste et de post-humanisme. Si ces concepts sont déjà familiers aux lecteurs de Rage culture, il vaut la peine de les rappeler briévement pour les avoir bien à l’esprit avant de rentrer dans le vif du sujet.

Reprenant le terme de “singularité technologique”, inventé par Vernor Vinge et popularisé par Ray Kurzweil, pour désigner le point de non-retour où la technique devient irréversiblement autonome, Nick Land forge le concept de “singularité technocapitaliste” pour décrire la convergence des innovations technologiques et des forces du marché. Ce processus, marqué par une accélération continue, conduit à une dissolution des cultures, des institutions et des valeurs humanistes, ouvrant la voie à un avenir posthumain.

S’appuyant également sur les développement récents de l’automatisation, de l’intelligence artificielle et des algorithmes, où les machines prennent de plus en plus de décisions sans intervention humaine, Nick Land soutient que la technique échappe progressivement à tout contrôle humain. Le Technocapital se développe ainsi selon sa propre logique interne, et non en fonction des objectifs définis par les hommes. Ainsi, le philosophe britanique reprend et radicalise le concept de « machine désirante », développé par Deleuze et Guattari dans L’anti-Œdipe et Mille plateaux, en présentant le Technocapital comme un système machinique autonome se nourrissant des désirs humains, non pas dans le but d’améliorer la condition humaine, mais pour soutenir son auto-développement, et se soustrayant à toute tentative de centralisation et de contrôle :

« Au fur et à mesure que le circuit se ferme et s’intensifie, il devient de plus en plus autonome ou automatique. Il devient plus étroitement autoproductif (ce qui n’est que ce que dit est déjà la « rétroaction positive »). Parce qu’il ne fait appel à rien d’autre que lui-même, il est intrinsèquement nihiliste. Il n’a aucun sens concevable en dehors de l’auto-amplification. Il se développe dans le but de se développer. L’humanité est son hôte temporaire, pas son maître. Son seul but est lui-même ».

Nick Land, A Quick-and-Dirty Introduction to Accelerationism.

Le processus est ainsi poussé jusqu’à un point où l’humanité devient obsolète. En effet, à mesure que les I.A se développent, l’intelligence humaine cesse d’être centrale. En faisant de la machine un agent autonome, Land rompt ainsi avec l’humanisme des lumières qui plaçait l’homme au centre du progrès techno-scientifique. Contrairement au transhumanisme qui vise à améliorer les capacités physiques et cognitives de l’humanité, le post-humanisme de Land envisage un futur dans lequel l’humain, dépassé par des formes d’intelligences non-humaines supérieures, n’a plus aucun rôle à jouer.

Si l’avénement de la singularité techno-capitaliste correspondra à une explosion de l’intelligence, cela se fera toutefois aux prix d’un “devenir inhumain de la cognition“1. C’est pourquoi Land envisage l’apparition de nouvelles formes de vie, nées de la fusion de l’homme et de la machine.

Une idée qui trouve un écho particulièrement saisissant dans l’univers créé par Masamune Shirow.

L’univers et les thématiques de Ghost in the Shell.

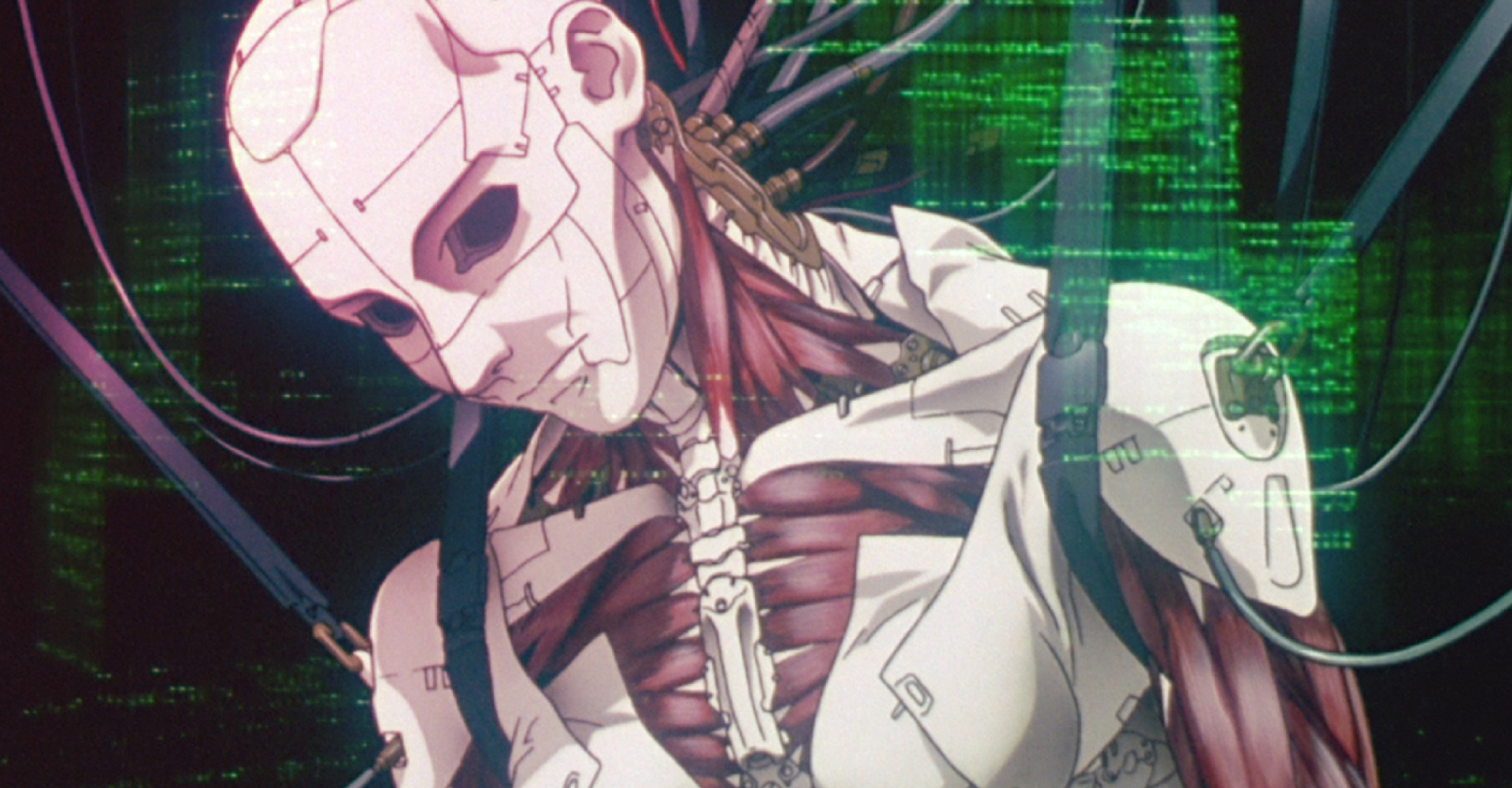

Tout comme Nick Land, Ghost in the Shell dépeint un futur dans lequel l’homme et la machine ont largement fusionné. Se nourrissant du cinéma et de la littérature de science-fiction, Ghost in the Shell est un manga, adapté en films et séries d’animation, créé par Masamune Shirow, considéré comme une œuvre de référence du genre cyberpunk.

L’histoire nous entraine dans un futur proche, en 2029, dans un Japon high-tech dans lequel l’homme et la machine ont fusionné. Nous suivons les aventures d’une unité d’élite de la police japonaise ; la section 9 de la sûreté publique, spécialisée dans la lutte contre la cybercriminalité et le terrorisme. Celle-ci est composée d’anciens militaires lourdement cybernétisés (à l’exception du personnage de Togusa), commandée par l’énigmatique major Motoko Kusanagi, qui sera la principale protagoniste de cette histoire, et dont le corps fut complétement cybernétisé après un accident survenant pendant son enfance. Ghost in the Shell mêle intrigues politiques, histoires d’espionnage et de terrorisme sur fond de cyberpunk.

Les cyborgs sont devenus monnaie courante et beaucoup ont opté pour un cybercerveau, cerveau artificiel les maintenant connectés en permanence à un cyberespace mondial, comparable à internet, décuplant leurs capacités cognitives tout en leur donnant accès à un océan d’information. Les prothèses artificielles sont également devenues très courantes, ouvrant la possibilité aux hommes de remplacer de larges parties de leurs corps par des pièces détachées, jusqu’à tenir plus largement de la machine que de l’humain.

Les humains pouvant changer leurs organes et leurs membres défectueux à volonté, comme s’il ne s’agissait que de simples pièces mécaniques, le corps humain perd son caractère organique et holistique. Il n’est plus un tout indivisible. Il perd son unité et son identité propre. Tout est détachable et recomposable. Membres artificiels, cyber-implants, prothèses, les corps ne sont plus que des agencements de machines, brouillant la séparation entre humains et machines, corps et esprit. L’esprit n’y échappe pas ; des souvenirs peuvent être effacés, falsifiés ou crées de toute pièce, mettant en péril l’unité du moi et le sentiment d’identité des individus.

Dans ces conditions, il est légitime de se demander en quoi les protagonistes de Ghost in the Shell sont vraiment humains. Dans une scène du film de Mamoru Oshii de 1995, le major Kusanagi est prise d’une angoisse existentielle. Si son corps est entièrement cybernétisé, est-elle donc réellement humaine ? Peut-elle se fier à ses souvenirs lui assurant qu’elle est bien humaine ? En effet, dans un monde où les cybercerveaux peuvent être piratés et des faux souvenirs implantés, comment être sûr que nos souvenirs sont authentiques ? Si nos souvenirs peuvent être falsifiés, comment être sûr de notre identité ?

Ghost in the Shell aborde ainsi de nombreuses thématiques, spécialement dans la série « Stand Alone Complex ». Toutefois, le thème principal reste celui du rapport de l’homme et de la machine. Dans un univers où des hommes sont entièrement cybernétisés et où des machines semblent conscientes et expérimenter des émotions, la frontière entre l’homme et la machine est irrémédiablement brouillée. Qu’est-ce qui fait de l’humanité de l’homme ? Qu’est-ce que l’individualité ? N’est-ce qu’une illusion ? Qu’est-ce que la conscience ? (le « ghost ») Est-ce vraiment le propre de l’homme ? Les films et surtout la série Stand Alone Complex excellent à remettre en question toutes nos certitudes sur ces sujets, brouillant toutes les distinctions tranchées entre esprit et matière, homme et machine, etc.

La singularité technologique dans Ghost in the Shell.

Voyons maitenant comment les thèmes abordés Ghost in the Shell font échos aux concepts de Land. L’univers créé par Shirow étant vaste et ayant connu de nombreuses adaptations (films, series animées, OAV ou jeux vidéos), nous nous bornerons ici à certaines scènes clefs du film de Mamoru Oshii de 1995.

Le film de Mamoru Oshii met en scène, en tant qu’antagoniste, une super intelligence artificielle, le Puppet Master, qui a pris conscience d’elle-même et qui revendique sa propre identité. D’une façon qui rappelle de manière frappante les thèses de Nick Land sur la singularité technologique, cette super IA s’affirme comme une force qui s’autonomise et s’auto-renforce, échappant au contrôle des hommes.

A cet égard, le discours du Puppet Master mérite d’être analysé plus en détail.

Prenons la scène dans laquelle le Puppet Master révèle son identité à Aramaki de la section 9 afin de demander l’asile politique :

« Puppet Master :

En tant qu’être conscient, je demande l’asile politique.

Aramaki :Un être conscient ?

Membre de la section 6 :Absurde, il ne s’agit que d’un programme visant l’auto-préservation.

Puppet Master :On peut également dire que votre ADN n’est qu’un programme conçu pour s’auto-préserver. La vie n’est qu’un point nodal, née d’une mer débordante d’informations. Et la vie, quand elle s’organise en espèces, repose sur ses gènes pour constituer son système de mémoire. L’homme est donc un système de mémoire individuel uniquement grâce à sa mémoire intangible. Et la mémoire ne peut pas être définie, bien qu’elle définisse l’humanité. Quand l’avènement des ordinateurs rendit possible l’externalisation de la mémoire, vous auriez dû prendre plus au sérieux ce que cela signifiait !

Homme de la section 6 :Absurde ! Votre bavardage n’apporte aucune preuve que vous être une forme de vie intelligente !

Puppet Master :Le prouver est impossible, car la science moderne ne peut expliquer ce qu’est la vie.

Aramaki :Qui diable êtes-vous ?

[…]

Puppet Master :Je suis une entité vivante et pensante, qui fut créée dans l’océan de l’information. »

Dans le film de 1995 de Mamoru Oshii, il est affirmé en maintes occasions que l’information est l’essence de la réalité. Comme le souligne Batou :

« Tout ça n’est qu’une information, une expérience simulée à la fois réelle et imaginaire. La totalité des informations accumulées par une personne dans sa vie est une goutte d’eau dans un océan ».

L’exosomatisation2 de notre mémoire vers les ordinateurs induit une révolution dans l’histoire du vivant que les hommes refusent de regarder en face; le dépassement de l’humain. En effet, les capacités cognitives humaines sont, pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, dépassées par des machines aux facultés de mémorisation et de traitement de l’information infiniment supérieures à ce dont est capable l’homme. C’est pourquoi le Puppet Master annonce, à l’image du Zarathoustra de Nietzsche, le dépassement de l’humain au profit d’une forme supérieur d’intelligence non-biologique.

La distinction entre la machine et l’organique n’est dès lors qu’apparente. Tout comme les bits en informatique, les gènes codent l’information contenue dans l’ADN afin de créer des organismes complexes. En effet, on peut voir les organismes biologiques, les machines et les sociétés humaines comme des systèmes complexes autocatalytiques, capables d’homéostasie et d’apprentissage. Autrement dit, les organismes peuvent être vus comme des systèmes complexes s’auto-organisant pour capter le plus efficacement possible l’information, et d’apprendre en explorant leur environnement, ceci afin d’optimiser leur capacité de survie et d’augmenter leurs chances de transmettre l’information contenue dans leurs gènes aux générations suivantes. Les organismes sont des machines biologiques, des “machines désirantes”, rien de plus. Rien ne les distingue, de ce point de vue, des machines artificielles.

En effet, du point de vue de la cybernétique, les systèmes complexes, organiques ou artificiels, poursuivent le même but : capturer et mémoriser toujours le plus efficacement possible l’information pour optimiser la dissipation d’energie, les individus n’étant eux-mêmes que des interfaces, des points nodaux au sein de l’océan de l’information, simples éléments au sein de structures complexes et plus englobantes.

On retrouve ici les thèses post-humanistes de Land, le Puppet Master incarnant une nouvelle forme de vie intelligente totalement inattendue, émergeant de « l’océan de l’information ». Il est le réseau du cyber-espace qui a pris conscience de lui-même.

Mais pourquoi le Puppet Master propose-t-il au major de fusionner dans la scène finaledu film de Mamoru Oshii ? Pour échapper à l’entropie.

Puppet Master:

« Je me considère comme une forme de vie intelligente car je suis conscient et capable de reconnaître ma propre existence, mais dans mon état actuel, je suis encore incomplet. Il me manque les processus les plus fondamentaux inhérents à tous les organismes vivants : la reproduction et la mort. »

Major Motoko Kusanagi:

« Mais tu peux te copier toi-même. »

Puppet Master:

« Une copie n’est qu’une image identique. Il existe la possibilité qu’un seul virus puisse détruire un ensemble entier de systèmes et les copies ne donnent pas naissance à la variété et à l’originalité. La vie se perpétue à travers la diversité, ce qui inclut la capacité à se sacrifier si nécessaire. Les cellules répètent le processus de dégénérescence et de régénération jusqu’au jour où elles meurent, effaçant un ensemble entier de mémoire et d’informations. Seuls les gènes subsistent. Pourquoi répéter continuellement ce cycle ? Simplement pour survivre en évitant les faiblesses d’un système immuable. »

Comme toute structure complexe cherchant à se maintenir et à croitre, le Puppet Master doit trouver un compromis entre stabilité et malléabilité. Toutefois, ce dernier explique qu’il ne peut pas évoluer dans son état présent et qu’il ne lui reste que deux possibilités : faire des copies de lui-même dans le cyberespace, mais au risque d’être éradiqué par un virus informatique qui éliminerait chaque copie de lui sans effort, puisqu’elles seraient toutes identiques à l’original. Ou bien, de fusionner avec le major et de reprendre le chemin de l’évolution.

Un organisme a besoin de mutations aléatoires lui procurant la diversité necessaire pour évoluer. En effet, il est dangereux pour un organisme de se copier indéfiniement à l’identique, car cela l’empeche de s’adapter à son environnement. Si un excès de diversité et de malléabilité expose l’organisme à un risque de dissolution, un excès de fixité l’empêchera, en revanche, de s’adapter aux transformations de son milieu.

En lui apportant la flexibilité et la malléabilité necessaire pour survivre et évoluer, la fusion avec le major représente pour le Puppet Master une planche de salut. Mais cela implique, pour lui comme pour le major, de consentir à leur propre dépassement vers une forme de vie supérieure, capable de capter plus effacement l’information manquante afin de produire davantage d’extropie.

En lui imposant de fusionner avec lui afin de créer un nouvel être dépassant les formes de vie biologiques et artificielles, le Puppet Master confronte le major à un devenir posthumain sur lequel elle n’a aucune maitrise, annonçant le destin inéluctable de l’humanité.

Conclusion :

Dans Ghost in the Shell, comme dans les écrits de Nick Land, la technologie ne se contente pas d’être un simple outil au service de l’homme. Elle s’impose comme un acteur autonome, échappant à tout contrôle humain et orientant le cours de l’évolution. Le Puppet Master, figure emblématique de cette transformation, incarne la logique cybernétique d’optimisation et de dépassement des limites organiques. Il illustre la convergence entre le vivant et le machinique, thème central de l’accélérationnisme et du post-humanisme landien.

En fusionnant avec le major Motoko Kusanagi, le Puppet Master dépasse les frontières de l’individualité, soulignant l’obsolescence des catégories humanistes classiques comme la subjectivité ou l’identité. Cette scène finale du film de Mamoru Oshii résonne profondément avec la vision de Land, pour qui l’avenir appartient à des formes d’intelligence supérieures posthumaines.

Ainsi, Ghost in the Shell illustre d’une manière particulièrement saisissante les thèses de Nick Land et ses implications philosophiques et existentielles. Masamune Shirow et Mamoru Oshii proposent ainsi une mise en récit de la singularité techno-capitaliste, où le dépassement de l’homme devient à la fois inéluctable et profondément dérangeant.