“Tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée.”

– Déclaration du 26 août 1789 des droits de l’homme et du citoyen – Article 14

Dans la France de ce début de 21ᵉ siècle, l’État capte pratiquement la moitié des richesses produites dans le pays pour en redistribuer l’équivalent de 56 % du PIB. Son ombre plane sur toute l’économie du pays, dans chaque secteur, dans chaque aspect de la société, jusqu’à la folie.

Parmi la litanie sans fin d’interventions étatiques, il y en a une qui m’a toujours paru plus dérangeante que les autres. Elle est ma favorite du cabinet des horreurs de l’étatisme hexagonal : l’audiovisuel public. En vérité, je dois beaucoup à ce sujet. Il est, avec l’avènement des Gilets jaunes des premiers jours, l’observation du taux de prélèvement obligatoire et la gestion étatique de la crise du Covid-19, l’un des déclencheurs qui m’ont poussé vers la pensée libérale et une réconciliation avec celle-ci que j’ai boudée pendant de longues années. Je dois donc objectivement beaucoup à l’audiovisuel français, et cela valait bien les 120 euros de redevance audiovisuelle que j’ai payés pendant un certain nombre d’années.

Maintenant, il est temps de rendre ce que l’audiovisuel public m’a donné. Je profite ainsi de RAGE pour partager avec vous, cher lecteur, le résultat de mes recherches, de mes réflexions et de mes échanges/débats avec d’autres personnes sur ce sujet. Je vais vous présenter cela sous la forme d’un guide argumentatif afin de maximiser l’impact potentiel et d’être le plus utile possible. Ce guide qui au fur et à mesure de son écriture s’est pratiquement transformé en enquête est là pour vous donner le maximum d’informations et d’arguments en faveur de la libéralisation du service audiovisuel français. N’hésitez donc pas à vous servir de ce guide pour défendre cette idée juste qui, soyez-en sûr, va indubitablement, au cours des prochaines années, revenir dans le débat public à la faveur de la faillite budgétaire de l’État français qui vient et qui, à l’heure où j’écris ces lignes, s’élève à plus de 3 000 milliards d’euros de dette.

Avant propos :

Avant toute chose, il est primordial de préciser certains éléments essentiels à la compréhension du sujet :

1. Qu’est-ce que l’audiovisuel public français ? : l’audiovisuel public français désigne l’ensemble des médias audiovisuels (télévision, radio, et plateformes numériques) qui sont financés principalement par des fonds publics (essentiellement par une partie de la TVA, ) et supervisés par l’État. Ces médias sont créés pour fournir un service public d’information, de divertissement, et de culture, tout en assurant une mission d’intérêt général. Les principaux acteurs de l’audiovisuel public sont :

- Le groupe France Télévisions : qui regroupe plusieurs chaînes de télévision, notamment France 2, France 3, France 4, France 5, et France Info TV.

- Le groupe France Médias Monde : qui comprend plusieurs médias internationaux, notamment France 24 (chaîne d’information internationale), RFI (Radio France Internationale), et Monte Carlo Doualiya (radio en langue arabe).

- La chaîne ARTE : Arte est une chaîne franco-allemande, partiellement financée par l’État français.

- La chaîne TV5 Monde : c’est une chaîne de télévision qui diffuse des programmes en langue française dans le monde entier, en partenariat avec plusieurs pays francophones.

- Les chaînes parlementaires : le secteur compte par ailleurs La Chaîne Parlementaire Assemblée nationale et Public-Sénat, deux sociétés de programme dont la gouvernance et le financement, déterminés par le Parlement, sont distincts.

- Le groupe Radio France : qui regroupe les stations de radio publiques françaises, comme France Inter, France Info, France Culture, France Musique, FIP, et Mouv’.

- L’Institut National de l’Audiovisuel (INA) : c’est l’organisme étatique qui est en charge de la sauvegarde des archives audiovisuelles françaises. Il gère et conserve les enregistrements de la radio et de la télévision.

Soit un total de 6 entités principales et 18 médias principaux (dont 11 chaînes de télévision et 7 stations de radio). Cela représente un véritable écosystème dont la part d’argent public représente entre 85% et 99% du budget total des différentes entités.

2. Historique du service audiovisuel public : le service public audiovisuel français existe depuis 1937 avec Radio-PTT Vision, ancêtre de la télévision publique. Après la création de l’ORTF en 1964 et sa dissolution en 1974, TF1, Antenne 2, et FR3 sont devenues indépendantes, et TF1 a été privatisée en 1987. En 1975, Radio France a été fondée pour regrouper les stations publiques de radio, tandis que France Télévisions a été formée en 1989 pour regrouper les chaînes publiques. Cette structuration du service public est toujours la base de son organisation actuelle.

À l’heure où j’écris ces lignes, un projet de réforme est en cours via la fusion des différentes entités qui composent le service audiovisuel public. Il s’agit avant tout d’une rationalisation de l’écosystème audiovisuel français, probablement en vue de réaliser des économies en sous-main et non d’un désengagement de l’État.

3. La différence entre libéralisation et privatisation : tout au long de ce guide, j’évoque l’idée de libéralisation de l’audiovisuel. C’est un choix délibéré destiné à marquer la différence avec la privatisation. La privatisation consiste en la vente par l’État d’un actif, tout en gardant bien souvent de manière effective ou potentielle une influence sur celui-ci, par le biais de participations, de postes de direction dédiés ou même de contrôle. La libéralisation, en revanche, implique un découplage total entre l’entité anciennement détenue par l’État et l’État lui-même, afin que cet actif soit pleinement soumis aux lois de la libre entreprise, sans intervention ni influence de l’État. On pourrait également appeler cela une désétatisation.

Un service qui ne remplit pas sa mission :

Nous allons étudier les principales missions attribuées au service public afin de voir à quel point celui-ci échoue à les remplir et, parfois même, constater à quel point ces missions peuvent être discutables.

1- Garantir une information indépendante et pluraliste :

“être le garant d’une information indépendante et pluraliste, donner à connaître et comprendre le monde dans toutes ses dimensions (locale, nationale, internationale) et traiter tous les sujets, contribuer à donner les clés au public pour se repérer face à la multiplication des sources d’information.”

– Mission du service publique telle que définie sur le site du ministère de la culture

Pluralisme politique ? :

En toute logique, et en suivant ses propres missions, s’il y a bien un acteur médiatique auquel incombe en premier lieu l’obligation de pluralisme, c’est l’audiovisuel public, financé par l’impôt de tous les Français. Or, depuis des années, de nombreux commentateurs politiques se plaignent de la faiblesse de la représentation de certaines idées ou courants politiques ayant une importance forte dans la société française.

Au-delà d’une impression persistante de manque de pluralisme chez bon nombre d’observateurs, de nombreux signaux faibles semblaient indiquer que c’était effectivement le cas. Par exemple, Laurent Ruquier, animateur star d’une des anciennes plus grandes émissions politiques du service public, On n’est pas couché, revendiquait pendant des années le fait de ne jamais inviter de membres du Front national, sauf en période électorale, car il y était contraint par la loi. Des pratiques qui semblent perdurer dans le service public, si l’on en croit les propos de Gilles Bornstein, éditorialiste politique de France Info, qui, en octobre 2021, déclarait au communiste Ian Brossat qu’Éric Zemmour “n’a pas le droit de venir ici”, en parlant de France Info.

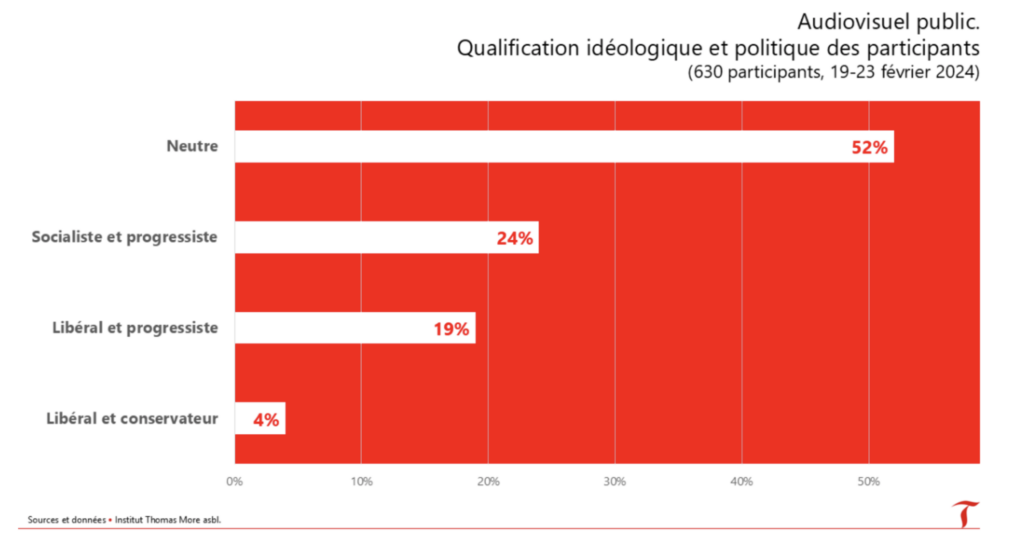

Au-delà des impressions, l’Institut Thomas More a publié en mai 2024 un rapport qui a tenté de quantifier l’orientation politique et idéologique des participants de divers médias importants du service public, notamment les chaînes France 2, France 5, France Info TV (canal 27), France Info Radio, France Culture et France Inter. L’étude portait sur la période témoin du 19 au 24 février 2024 et analysait les émissions d’information politique et générale.

Ce rapport met en lumière la très faible présence de participants identifiés comme « Libéraux, conservateurs » 4 % des participants, contre 19 % pour ceux identifiés comme « Libéraux et progressistes » et 24 % pour les « Socialistes et progressistes ».

Je précise que la classification « Libéral et conservateur » est vraiment large et y regroupe les participants qui sont :

- des élus du parti Les Républicains, du RN ou de Reconquête ! ;

- des membres ou sympathisants de l’un de ces partis ou de l’un de ses élus ;

- des personnalités qui se définissent elles-mêmes comme tel ;

- qui sont engagés à droite et sceptiques ou opposés au fédéralisme européen.

Le rapport constate également des biais marqués dans l’orientation politique et idéologique des thématiques traitées. Par exemple, sur l’écologie, il note une écrasante domination des thèses décroissantes, avec 66 % des avis exprimés. De plus, les traitements négatifs des personnalités politiques de droite sont significatifs, avec 57 % des avis défavorables exprimés à leur égard, contre seulement 8 % d’avis favorables et 35 % de neutres.

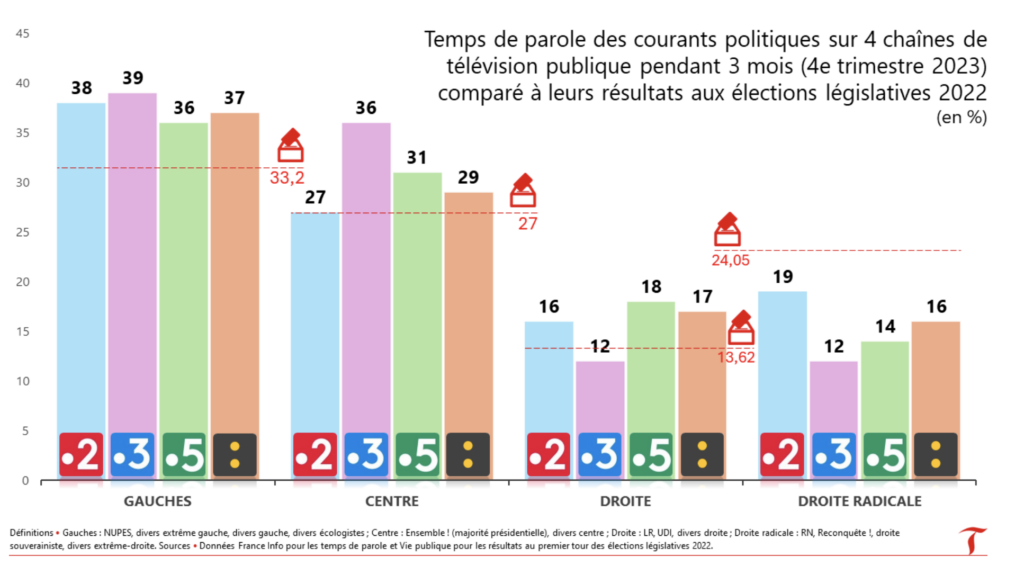

Ces chiffres démontrent que le service public échoue assez largement à sa mission de fournir une information pluraliste. Alors que, dans le même temps, selon une étude de cas du même rapport de l’Institut Thomas More, s’étalant sur une période plus longue et se concentrant sur le temps de parole accordé aux grands courants politiques sur les quatre grandes chaînes d’information en continu (BFM TV, CNews, France Info TV et LCI), il apparaît que les chaînes d’information privées semblent, sinon tout aussi équilibrées, parfois même mieux équilibrées dans leur répartition du temps de parole entre les différents courants politiques. Cela semble indiquer que le privé est plus performant que le public dans une mission qu’il s’est lui-même arrogée et qu’il considère comme prioritaire.

Indépendance informationnelle ? :

Une des raisons d’être du service public est de fournir une information neutre et non-partisane. Or, il existe une contradiction fondamentale entre l’indépendance journalistique et le fait d’être détenu par l’État. Beaucoup dénoncent l’influence des milliardaires propriétaires des grands médias français, soulignant l’impossibilité pour ces médias de produire un travail de qualité, notamment informationnel, lorsque celui-ci entre en contradiction avec les intérêts de leurs propriétaires. Cette remarque n’est pas dénuée de tout fondement ; cependant, tant qu’il y aura un marché libre des médias, nous pouvons imaginer que la concurrence sur le marché de l’information, comme sur tous les autres marchés, s’autorégulera pour peu qu’on la laisse faire. Si un média perd trop son objectivité et son indépendance au profit de son ou ses propriétaires, il finira, à terme, par être évincé par la concurrence produisant une information de meilleure qualité. Nous pouvons également imaginer que le paysage audiovisuel pourra évoluer à la faveur du roulement naturel des propriétaires de ces médias, et que la concurrence et l’innovation, faisant leur œuvre, permettront toujours l’émergence de nouvelles structures d’informations.

Ce qui est cocasse avec l’argument de la méfiance vis-à-vis des propriétaires de média, c’est que ceux qui l’utilisent contre les médias des milliardaires deviennent absolument aveugles, sourds et muets quant au fait que le service audiovisuel a, pour sa part, comme propriétaire inaliénable l’entité la plus puissante et la plus omnipotente en France, à savoir l’État français, multipliant à l’infini les potentiels conflits d’intérêts entre les médias publics et l’état. Comment limiter ce problème ? Comment peut-on raisonnablement penser que l’on puisse produire une information plus neutre en étant directement affilié à l’État ? La réponse toute trouvée est que le gouvernement est démocratiquement élu et que, donc, indirectement, au 36e degré, le service public serait contrôlé par la nation. Mais cela fait fi des logiques internes des administrations et des États, rendant de fait ce contrôle démocratique aussi illusoire que théorique. Les gens sous-estiment l’influence des procédures bureaucratiques, des hiérarchies rigides, des cultures organisationnelles et des intérêts institutionnels spécifiques. Ces logiques ne sont pas toujours alignées sur les principes de transparence et d’impartialité, mais plutôt sur des objectifs tels que la stabilité, la continuité et la protection des intérêts des institutions elles-mêmes. Ces dynamiques internes existent indépendamment et par-delà les changements politiques ou électoraux, et influencent fortement la manière dont les informations sont sélectionnées, traitées et diffusées.

Dans le contexte des médias publics, ces logiques internes peuvent créer un biais systématique en faveur de l’État, entraînant conformisme, bien-pensance, complaisance et servilité vis-à-vis de l’État.

Il est facile de comprendre, par exemple, qu’il serait inapproprié de défendre une vision de la politique émancipatrice de l’État, que ce soit au niveau social et/ou économique, sur un média lui-même détenu par l’État… Or, le poids de l’État dans la société française est un sujet aussi central que transverse, et tous les sujets connexes sont d’emblée biaisés par la situation de possession étatique des médias du service public.

En outre, l’inertie de ces logiques est forte. Les administrations publiques sont souvent dirigées par des cadres qui ont fait toute leur carrière au sein de la fonction publique, et qui ont été socialisés dans ces normes et pratiques internes. Même en cas d’alternance politique, ces habitudes bureaucratiques et ces réflexes institutionnels perdurent. Les journalistes, les rédacteurs en chef, et les dirigeants des médias publics évoluent dans un environnement où les pratiques et les logiques internes de l’administration influencent leurs choix éditoriaux. Ainsi, le changement de majorité politique ne se traduit pas nécessairement par un changement de ligne éditoriale ou une plus grande diversité d’opinions, car les processus décisionnels restent ancrés dans des routines administratives et des cultures de l’organisation difficilement modifiables.

D’ailleurs, le gouvernement est bien au courant de tout cela et ne se prive pas pour faire comprendre que le service audiovisuel, c’est chez lui. Comme le 4 juin 2024, 50 ans après la fin de l’ORTF, lorsque l’éphémère Premier ministre d’alors, Gabriel Attal, s’invite à l’improviste et de sa propre initiative, en toute tranquillité, sur un plateau de France Info en pleine campagne européenne. Et même s’il y a eu quelques récalcitrants, cela ne semble pas avoir fait grand scandale chez les employés de l’audiovisuel public, et rien ne semble indiquer que ce genre de pratiques ne se reproduiront pas à l’avenir.

Le moyen le plus efficace de bousculer ces logiques sclérosantes et handicapantes dans l’objectif d’obtenir une information la plus impartiale possible serait le changement de paradigme via la désétatisation du service public.

2- Des programmes de qualité ou originaux ? :

“créer et soutenir la création et l’exposition d’œuvres originales françaises de qualité (téléfilms, séries, documentaires, dessins animés et spectacles vivants), diffuser et rendre ces contenus culturels accessibles à tous.”

– Mission du service publique telle que définie sur le site du ministère de la culture.

Traditionnellement, le service public revendique la création et le partage de contenus ou de programmes de qualité et/ou originaux. C’est bien évidemment quelque chose de subjectif et donc difficile à interpréter. Cependant, nous pouvons sans trop prendre de risques affirmer que cette mission est une réussite très contrastée.

Il est en effet quasiment indéniable que certains médias publics, notamment France Culture ou Arte, offrent des contenus uniques et/ou innovants. Le travail est particulièrement impressionnant chez Arte, qui est passée en une grosse dizaine d’années d’une chaîne franchement vieillotte à une chaîne de télévision beaucoup plus jeune proposant des émissions avec des talents venus d’internet, par exemple. Ou bien France Culture, qui s’efforce de proposer des contenus avec une certaine exigence intellectuelle. Mais ces réussites, qui proposent des choses que nous ne voyons objectivement que très peu ailleurs dans le paysage audiovisuel français, ne sont-elles pas l’arbre qui cache la forêt ? En effet, les navires amiraux du service public français, c’est-à-dire France 2, France 3 et France Inter, ne proposent pratiquement que des contenus ou des émissions qui n’ont objectivement rien de différent ou de supplémentaire aux médias privés. Par exemple, quels sont objectivement les éléments différenciants de la matinale de France Inter par rapport aux matinales de RMC ou Europe 1 qui justifieraient que ce soit financé par de l’argent public ? Aucun… Qu’est ce que la programmation de France 2 et 3, ponctuée de journaux télévisés, de mix de séries franchouillardes ou américaines, ou d’émissions de divertissement, apporte objectivement au paysage audiovisuel ? Ce ne sont pas les rares programmes originaux comme “Envoyé spécial” qui vont changer la donne.

Je ne vais pas me lancer dans une analyse complète de toutes les grilles des différents médias du service public, j’aurais pu également citer le travail d’information parlementaire de LCP, les programmes régionaux de France 3… Mais force est de constater que la mission de fournir des contenus originaux ou de qualité n’est pas une réussite éclatante et laisse place à un débat légitime.

Autre élément intéressant à signaler : l’effort mise en place par France télévision visant a supprimer la publicité de ses chaîne afin de proposer des programmes plus qualitatifs et une information plus indépendante et de meilleur qualité (sans coupure pub), notamment en soirée. Cette réforme, amorcée en 2009 sous l’impulsion du gouvernement, devait être compensée par de nouvelles sources de financement (taxes sur les opérateurs télécoms, soutien de l’État, etc.). Cependant, le manque à gagner a pesé sur le budget du groupe, mettant en difficulté la production et la grille des programmes. Face à ces contraintes financières, certaines formes de publicité ou de parrainages ont progressivement fait leur retour à l’antenne. Le bilan est un échec : la suppression totale de la publicité en soirée n’a pas été pérennisée, et la question du financement des chaînes publiques reste un enjeu récurrent.

3- Développer des programmes de Proximité :

“proposer des expériences regroupant la communauté nationale, mais aussi les habitants des territoires autour de programmes de proximité ; refléter la diversité de la société française.”

– Mission du service publique telle que définie sur le site du ministère de la culture.

Cette mission est profondément paradoxale quand on y pense. C’est l’État centralisateur jacobin français, qui n’a cessé depuis des siècles d’effacer les spécificités régionales, qui se donne pour mission de proposer des programmes régionaux et de proximité.

Confier au service public audiovisuel, piloté depuis Paris, la mission de développement des programmes de proximité pour les territoires régionaux pose un problème de logique et de légitimité. Cette démarche inverse le sens naturel d’une dynamique locale : au lieu que les initiatives de programmes audiovisuels émergent des régions elles-mêmes, enracinées dans leurs spécificités culturelles et sociales, elles sont in fine dirigées depuis le centre. Cette centralisation produit une vision artificielle de la « proximité », formatée par des critères nationaux et homogènes, au détriment de la diversité réelle des territoires. Plutôt que de refléter fidèlement les spécificités locales, elle tend à les réduire à des caricatures ou à des représentations déconnectées du terrain.

Même si, d’après les chiffres, les journaux de France 3 Régions rencontrent un relatif succès, ne pourrait-il pas être conduit en dehors du service public ? Par exemple, même si le format est différent, le journal de 13h de TF1 avec Jean-Pierre Pernaut est un exemple qui prouve qu’il est possible de produire un contenu valorisant la proximité au sein de structures privées. Pourquoi devrions-nous financer des contenus équivalents avec nos impôts à travers le service public ?

Quant à la partie « refléter la diversité de la société française », je vous laisse mesurer vous-même à quel point cela peut donner libre cours aux pires dérives sociopolitiques. Mais il est aussi possible de constater qu’elle peut être utilisée à des fins discriminatoires pour éliminer certains vieux présentateurs « mâles blancs » jugés gênants, comme s’en est vantée Delphine Ernotte, présidente actuelle du groupe France Télévisions.

4- SOFT POWER Français :

“Actions extérieures : promouvoir les valeurs démocratiques, le pluralisme et la liberté de la presse, mais aussi la culture et la langue française.”

– Mission du service publique telle que définie sur le site du ministère de la culture.

C’est quand même à mourir de rire d’imaginer que Nagui contribue au soft power français. Cependant, en dehors des programmes de divertissement de France télévision, on peut effectivement imaginer que France 24 ou TV5 Monde remplissent cette mission de partager une certaine version de l’information française. Mais à quel prix ? Comment mesure-t-on l’efficacité de ces chaînes ? Cela me semble difficile à évaluer, et les chiffres des spectateurs de ces chaînes me semblent absolument délirants. Malgré tout, je pense que l’on peut considérer que c’est la mission la mieux remplie de toutes.

Un service obsolète qui n’a plus (pas) de raison d’être :

Une des missions originelles de l’audiovisuel public était de structurer ce secteur naissant au XXeme siecle. C’est à présent chose faite, et cela depuis des décennies. C’est un secteur qui sait informer, divertir depuis des décennies. Et c’est d’ailleurs un secteur qui a passé son pic et qui est désormais en net repli. Cela se constate notamment en regardant la moyenne d’âge des téléspectateurs qui ne cesse de décroître et de manière logique plus ont est jeune moins nous passons de temps devant la télé. D’ailleurs, le temps passé chaque jour devant la télé diminue d’une manière générale.

| Durée d’écoute quotidienne en 2023 | Durée d’écoute quotidienne en 2022 | |

| Individus de 4-14 ans | 1h01 | 0h58 |

| Individus de 15-34 ans | 1h25 | 1h17 |

| Individus de 25-49 ans | 2h34 | 2h18 |

| Individus de 25-59 ans | 3h14 | 2h58 |

| Individus de 50 ans et + | 5h23 | 5h16 |

C’est un secteur qui ne renouvelle pas son audience, qui perd en quantité et en volume. De plus, à l’intérieur de ce secteur vieillissant, ce sont les chaînes publiques qui ont les moyennes d’ages les plus élevées. En 2022, la moyenne d’âge de l’ensemble des chaînes est de 57 ans. Elle était de 48 ans en 2010. Toutes les chaînes ont pris des rides. M6 (50 ans), W9 (51 ans), TMC (52 ans), TF 1 (55 ans) et C8 (57 ans) restent bien plus jeunes que France 3 (66 ans), France 5 et Arte (65 ans chacune) et France 2 (62 ans).

Les chiffres du secteur de la radio sont un peu meilleurs, mais on constate aussi les mêmes phénomènes de baisse d’audience, de vieillissement des auditeurs. Et une fois de plus, les radios du service public affichent parmi les moyennes d’âge les plus élevées du paysage radiophonique. Ces chiffres montrent de manière claire que le secteur est extrêmement vieillissant et qu’il a grand-peine à se perpétuer face aux nouvelles habitudes de consommation de contenus, telles que les plateformes de partage de vidéos, de streaming ou de VOD.

Cependant, malgré ce paysage audiovisuel qui se contracte, il existe des modèles alternatifs qui fonctionnent. Notamment, le modèle médiatique mis en place par Vivendi, qui, au moins pour sa partie audiovisuelle, est une réussite économique à travers ses chaînes Canal+ (plus grande chaîne privée), C8 (plus grande chaîne de la TNT) et CNews (plus grande chaîne d’information). Celui-ci se retrouve de plus en plus en opposition avec le service public audiovisuel, le second étant souvent qualifié d’antichambre des idées de gauche et d’extrême gauche, le premier étant, lui, qualifié de marchepied des idées de droite et d’extrême droite.

Cela crée un contexte tendu, aggravé par les différentes interventions étatiques, qui maintiennent financièrement un groupe de médias entier avec l’argent des Français, tout en fermant de l’autre côté une chaîne privée (C8) qui fonctionne bien et qui est autonome financièrement.

Tout semble indiquer que l’état français, une fois n’est pas coutume, fidèle à ses travers économiques les plus vils, finance et soutient ce qui ne fonctionne pas et taxe et régule ce qui fonctionne.

En conséquence ne serait-il pas temps de s’interroger sur la pertinence de soutenir des acteurs d’un secteur qui est dépassé et dont les perspectives d’avenir sont de plus en plus limitées ?

Moyens de communication du gouvernement pour s’adresser aux Français ? :

Un argument parfois évoqué en faveur du service public audiovisuel est la nécessité pour le Président de la République ou le gouvernement de communiquer directement avec les Français. Dans les situations importantes, le Président doit avoir un accès garanti aux médias pour s’adresser à la nation, et le service public serait cette garantie.

Cet argument est particulièrement faible, car, en pratique, les chaînes de télévision, qu’elles soient publiques ou privées, diffusent volontairement les allocutions présidentielles en raison de leur importance pour l’information du public. Cette diffusion se fait naturellement. Mais si à l’avenir il y avait une réticence du côté des chaines de télé, il est tout à fait possible de faire, si ce n’est pas déjà fait, une loi donnant au gouvernement le droit de réquisitionner le temps d’antenne d’une ou plusieurs chaînes de télé et/ou de radio pour diffuser un message. Il n’est pas nécessaire de dépenser des milliards chaque année pour financer des médias, alors que la nécessité de faire des allocutions générales à la population ne se présente, au maximum, qu’une petite dizaine de fois dans les grandes années.

Concurrence nouvelle :

Si le temps d’écoute des radios et des chaînes de télévision diminue, ce n’est pas un hasard. En effet, ces deux médias historiques, vieux de près d’un siècle, affrontent aujourd’hui une concurrence inédite, toujours plus diverse et féroce : plateformes de podcasts, de vidéo et de streaming, sans oublier d’autres modes de divertissement ou d’information comme les jeux vidéo et Internet. Ces nouveaux usages grignotent mécaniquement le temps libre des Occidentaux et réduisent celui consacré aux médias traditionnels. Comme nous l’avons vu précédemment, les chiffres sont implacables.

Les responsables de l’audiovisuel public l’ont bien compris et, depuis quelques années, se sont lancés dans la digitalisation de leurs contenus afin de le mettre en adéquation avec les nouveaux usages des Français — à l’instar de Radio France, qui propose avec succès une large gamme de podcasts d’émissions. Cependant, cette stratégie, bien qu’indispensable, pâtit d’un rythme plus lent et de lourdeurs administratives propres à un grand groupe public. Pendant ce temps, les acteurs purement digitaux ou privés, plus nombreux et plus agiles, multiplient les innovations éditoriales et techniques (formats courts, stories, directs sur Twitch ou YouTube, collaborations avec des influenceurs, etc.), attirant rapidement l’attention d’un large public.

Par conséquent, l’audiovisuel public peine à rivaliser sur le plan de la flexibilité de création, de la rapidité de diffusion et de la diversité des contenus, malgré des budgets conséquents et d’importantes ressources humaines. Dans un secteur en mutation permanente, il est légitime de s’interroger sur la pertinence de conserver un aussi vaste ensemble de chaînes et de stations institutionnelles, d’autant plus dans un contexte budgétaire où chaque dépense est examinée de près.

Malgré de réels efforts de modernisation, la domination des GAFAM et de plateformes comme Netflix, Spotify ou TikTok souligne l’inadéquation croissante entre le modèle originel de l’audiovisuel public — pensé pour l’ère des fréquences hertziennes et la rareté des canaux — et un monde numérique aux flux potentiellement infinis. Dès lors, il est peu probable que la seule digitalisation suffise à légitimer durablement l’existence de l’audiovisuel public sous sa forme actuelle. Une refonte bien plus profonde semble nécessaire, au-delà des simples « mesurettes » prévues actuellement par le gouvernement et visant la création d’une holding unissant France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et l’INA.

Un service qui coûte très cher :

Pour l’année 2025, ce ne sont pas moins de 3,972 milliards d’euros qui sont prévus par l’État pour les médias de l’audiovisuel public. À force d’entendre des chiffres aussi élevés, nous avons parfois un peu de mal à en apprécier l’ampleur et l’impact dans le temps. Je vais essayer de vous faire réaliser à quel point ce chiffre n’est pas anodin, loin s’en faut.

En se basant sur une estimation moyenne de 4 milliards d’euros par an, le coût total du service public audiovisuel français depuis 1989, ajusté pour l’inflation jusqu’en 2023, est estimé à environ 101,3 milliards d’euros en valeur actuelle.

Il est important de comparer les chiffres du budget du service public audiovisuel avec d’autres programmes d’État importants. Sachez, par exemple, que le CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) a un budget annuel d’environ 4 milliards d’euros. Un milliard, c’est aussi l’équivalent de la compensation des collectivités locales suite à la suppression de la taxe d’habitation. En effet, depuis la réforme fiscale, l’État compense les pertes pour les communes, ce qui représente plusieurs dizaines de milliards au total, mais certaines tranches sectorielles ou territoriales atteignent autour de 4 milliards.

On peut également essayer de rentrer dans le détail pour rendre la chose encore plus croustillante. Certaines données sont impossibles à trouver, mais laissent songeur. Combien ont coûté aux Français des présentateurs comme Laurent Ruquier ou Nagui, qui officient ou ont officié pendant des décennies sur France Télévisions ? (probablement des dizaines voir centaines de millions d’euros).

Combien a coûté aux Français “Des chiffres et des lettres”, produit depuis 1965 sur des chaînes du service public ? Je me suis amusé à calculer approximativement ce que cela aurait coûté, et je tombe sur une estimation entre un demi-milliard et 700 millions d’euros de coûts !1 Soit la moitié du prix d’un sous-marin SNA classe Suffren.

Je ne sais pas pour vous, mais cela me donne le vertige, et même, cela me met en colère de savoir que nous pourrions doubler le budget du CNRS si l’État français ne préférait pas continuer à financer l’audiovisuel public, qui, comme nous l’avons vu, remplit très modérément ses missions. Alors que nous vivons dans un monde de plus en plus compétitif, où l’innovation est cruciale pour assurer l’avenir de nos sociétés, l’État préfère financer le service public audiovisuel et cette punk à chien de Capitaine Marleau.

Un service avec des aberrations :

Tout comme bon nombre d’entités gérées par l’État, le service public audiovisuel français présente en son sein un certain nombre d’aberrations insupportables et d’anomalies qu’il convient de dénoncer. La plus flagrante à mes yeux est le business model de l’INA, qui, je le rappelle, est en charge de la sauvegarde des archives audiovisuelles françaises. Cet organisme gère et conserve les enregistrements de la radio et de la télévision.

Celui-ci génère une partie importante de ses revenus en monnayant l’accès et la réutilisation de ses archives (vente de droits, licences, extraits audiovisuels), tout en bénéficiant d’aides publiques. Autrement dit, il vend l’exploitation de contenus déjà financés par l’État et les contribuables, notamment à ces mêmes contribuables, tout en restant subventionné pour ses missions de conservation.

Il est pour le moins révoltant que les archives de l’audiovisuel public, financées à l’origine par l’argent des contribuables, soient aujourd’hui monétisées sur leur dos par l’INA. En effet, les Français ont déjà payé, via leurs impôts et l’ancienne redevance audiovisuelle, la production et la conservation de ces contenus. Pourtant, pour y accéder, ils doivent remettre la main au portefeuille, comme s’il s’agissait d’un service privé. Cette double facturation met en évidence une forme de confiscation de biens financés par l’argent des Français.

Outre l’aspect moral discutable, cela témoigne d’une contradiction avec sa soi-disant vocation de service public.

Autre aspect révoltant du service public audiovisuel : son utilisation comme outil de transit et de recyclage des hauts fonctionnaires du ministère de la Culture et, plus largement, du gouvernement. Un très bel exemple est Agnès Saal, présidente de l’INA de 2014 à 2015, après avoir occupé divers postes dans plusieurs cabinets de ministres de la Culture, au Centre national de la cinématographie, à la Bibliothèque nationale de France, au centre Georges Pompidou…

Celle-ci fut compromise dans une affaire de détournement de fonds publics. En effet, 40 000 euros de frais de déplacement auraient été facturés à l’INA en dix mois. Son fils aurait également bénéficié indûment de plus de 6 700 euros de frais de taxi pour ses déplacements privés, alors qu’elle bénéficiait déjà d’un chauffeur en tant que présidente de l’INA. Cette habitude semble avoir été prise lorsqu’elle était directrice générale du Centre Pompidou, où plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d’euros de notes de frais de taxi avaient été facturées. Elle fut condamnée pour ces deux affaires.

Mais cela ne l’empêcha pas de retrouver rapidement un poste au ministère de la Culture, où elle fut « chargée de mission sur les questions de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ». Puis, fin août 2018, elle fut nommée haute fonctionnaire à l’égalité, à la diversité et à la prévention des discriminations, auprès du secrétaire général du ministère de la Culture, avant d’occuper un autre poste au sein de ce même secrétariat général jusqu’en juin dernier.

Cet exemple n’est qu’un parmi beaucoup d’autres, mais il illustre bien le genre de parcours professionnel à mi-chemin entre corruption, gabegie et foutage de gueule que seul l’étatisme français est capable de produire. Plutôt que de prendre la porte, comme cela se ferait dans n’importe quelle société privée, beaucoup traversent, tels de mauvais esprits, les institutions du gouvernement français, notamment le service public audiovisuel.

Un service avec quelle légitimité ? :

Après être entré longuement dans les détails des faiblesses et défaillances du service audiovisuel public, en donnant le maximum d’éléments pour vous convaincre de la nécessité de sa libéralisation, après avoir constaté qu’il ne remplissait pas ou peu ses missions, qu’il était franchement dépassé, que son coût était exorbitant et qu’il était traversé par des aberrations graves, je voudrais aborder le sujet d’un point de vue plus général. Notamment d’un point de vue philosophico-politique, en me demandant quelle est la légitimité de l’État à détenir des médias, en l’occurrence 18 pour le service audiovisuel public français (pas moins de 11 chaînes de télévision et 7 stations de radio). L’État a-t-il vraiment vocation à détenir des médias ?

Je ne le crois pas. L’État n’a plus, et n’a même jamais eu, la légitimité de détenir autant de médias et de piloter l’information, la création audiovisuelle ou la conservation du patrimoine culturel national. Pas plus aujourd’hui qu’en 1964 sous l’ORTF.

Tout d’abord, cela revient à maintenir un gigantesque outil d’influence aux frais des Français, parfois dissimulé sous de bonnes intentions, mais dont les conséquences sont délétères pour l’indépendance des journalistes, le pluralisme des opinions et, in fine, la liberté d’expression et qui in fine va contre le principe classique libéral de séparation des pouvoirs.

Ensuite, l’État n’a pas vocation à détenir des médias. Si l’État a une légitimité (ce qui, en soi, peut largement se discuter, je n’en disconviens pas), c’est dans ce qui est traditionnellement appelé le régalien, c’est-à-dire : assurer la sécurité extérieure du pays par la diplomatie et la défense ; assurer la sécurité intérieure et l’ordre public avec, notamment, les forces de police ; définir le droit et rendre la justice ; émettre de la monnaie. En dehors de ces domaines-là, la valeur ajoutée de l’État par rapport au secteur privé est pour le moins discutable. En reprenant l’exemple de l’audiovisuel public, vous aurez bien compris que les maigres avantages annoncés des médias étatiques (indépendance et pluralité de l’information, formats originaux…) sont peu ou pas du tout remplis. Alors que, de l’autre côté, on constate des coûts exorbitants et des aberrations administratives, sans qu’il soit prouvé que le privé ne ferait pas aussi bien, voire mieux.

Le maintien du service public audiovisuel est une coquetterie de l’État et semble, en vérité, n’être qu’une autre boursouflure de celui-ci, servant tant bien que mal à occuper l’espace économique et informationnel pour justifier sa propre existence.

Conclusion :

À propos du service audiovisuel public, posez-vous systématiquement la question : le privé ne serait-il pas capable de le faire ?

Continuer à financer le service public audiovisuel est ni plus ni moins qu’une aberration économique et politique. Nous parlons d’un service obsolète au sein d’un secteur globalement en déclin, qui ne remplit pas ses missions, qui est traversé par un certain nombre d’aberrations et qui coûte une véritable fortune aux Français chaque année. Toutes ces problématiques qui traversent le service public audiovisuel public persiste depuis des années.

Il est plus que temps pour l’État français de s’en séparer totalement et définitivement de ces différents médias en leur laissant leur liberté, liberté de réussir ou d’échouer, d’innover ou pas. Indépendamment d’un état écrasant et loin de l’argent capter contre la volonté de bon nombre de Français et la vente des ces médias pourrait aussi être une opportunité de se refaire un peu d’argent sur un secteur qui a beaucoup coûté aux Français depuis trop longtemps.

Retrouvez l’auteur de cet article, Lino Vertigo sur twitter @LinoVertigo et sur la chaîne YouTube Lino Vertigo.

Cet article vous a plu ? Soutenez-nous sur TIPEEE

- Il est difficile de déterminer précisément le coût total de l’émission “Des chiffres et des lettres” depuis sa création en 1965, car les budgets de production varient selon les périodes, les chaînes de diffusion et les évolutions technologiques. De plus, les informations détaillées sur les coûts de production des émissions spécifiques du service public ne sont généralement pas rendues publiques.

Cependant, pour donner une estimation approximative, on peut considérer les éléments suivants :

Durée de diffusion : L’émission est diffusée depuis 1965, ce qui représente près de 60 ans de production.

Fréquence : “Des chiffres et des lettres” est généralement diffusée quotidiennement, soit environ 260 émissions par an (en excluant les week-ends et jours fériés).

Coût moyen par émission : Le coût de production d’une émission télévisée peut varier considérablement. Pour une émission de plateau avec une production relativement simple comme “Des chiffres et des lettres”, on peut estimer un coût compris entre 30 000 et 50 000 euros par épisode.

En utilisant ces estimations :

Nombre total d’émissions : 60 ans × 260 émissions par an = 15 600 émissions.

Coût total estimé : 15 600 émissions × 30 000 euros = 468 millions d’euros (estimation basse).

Coût total estimé : 15 600 émissions × 50 000 euros = 780 millions d’euros (estimation haute).

Ainsi, le coût total de production de “Des chiffres et des lettres” depuis sa création pourrait être estimé entre 468 et 780 millions d’euros. Ces chiffres restent des approximations, car les coûts réels peuvent varier en fonction de nombreux facteurs, notamment l’évolution des salaires, des technologies, des coûts de diffusion et des changements dans la production au fil des décennies. ↩︎