L’émission « Interdit d’Interdire » de Frédéric Taddéï est une bénédiction dans le service public sclérosé français d’aujourd’hui. Il permet de se faire rapidement une idée sur différents sujets et de façon relativement honnête, assez loin de l’espèce d’unanimité idéologique des médias mainstream.

Cependant, on trouvera toujours des intervenants venir se plaindre « que leurs idées ne sont pas assez reprises dans les médias » et qu’elles seraient « subversives » tant ils ont été habitués à s’écouter en vase clos. Une sorte « d’idiot utile » comme dirait les marxistes.

C’est le cas de la sociologue d’Etat Monique Pinçon-Charlot sur un sujet « explosif » (du moins dans le contexte français) sur les riches et les pauvres face à l’intellectuel libertarien Ferghane Azihari en ce début d’été (j’invite d’ailleurs à la visionner).

Cet article sera en quelque sorte un complément plus chiffré et sourcé des dires de Ferghane Azihari, car il faut bien reconnaître que s’il avait dû s’arrêter sur toutes les faussetés à la fois historiques (elle s’estime être une « bonne historienne ») et économiques (« c’est un discours tout rond, tout est faux etc.. » vis à vis du phrasé du libertarien) de Monique Pinçon-Charlot il aurait sans doute fallu une émission de trois heures.

Un concentré de vulgate marxiste

En très peu de temps, notre sociologue annonce sa méthode scientifique : « en tant que sociologue, je n’utilise jamais de qualificatifs moraux ». Pourtant quelques minutes plus tard, elle parle de « penser la richesse en fonction de son origine ». Tiens donc, la richesse créée par un artisan, un agent commercial dans l’international ou un informaticien aurait alors une valeur objective différente de la valeur du marché ? N’est-ce pas un jugement de valeur ? Un jugement moral ?

Il faut dire qu’elle abuse de rhétorique collectiviste, Ferghane Azihari avait d’ailleurs relevé le problème de la sémantique du « cadeau fiscal » mais il y a aussi le fait que selon elle « Macron aurait détruit la solidarité » en tentant de supprimer l’ISF (ce qui n’a pas été fait ou partiellement dans sa logique du « en même temps »). On retrouve ici cette conception communiste de considérer la solidarité seulement au travers des contributions obligatoires envers un Etat, comme si le citoyen (riche ou non) était incapable de solidarité libre et spontanée via des dons, par exemple.

On retrouvera beaucoup plus tard cette rhétorique où voyant ses arguments s’écrouler les uns après les autres face à l’imperturbable libertarien, elle ne pourra s’empêcher de lancer le sempiternel homme de paille lacrymal « laissons les entrepreneurs égoïstes créer, rien à faire des autres, etc.. » (grosso modo). Toujours cette même incapacité à envisager que les individus puissent créer eux-mêmes des réseaux de solidarité plus ou moins informels sans avoir besoin de passer par une administration étatique.

Traité

Néoréactionnaire

Le premier livre de NIMH

Traité

Néoréactionnaire

Le premier livre de NIMH

Il y a également le fait qu’elle ne peut s’empêcher de tordre le concept de « liberté d’entreprendre » en « liberté d’entreprendre pour les riches », comme s’il n’y avait que Bernard Arnault qui créait des entreprises (et surtout celles de demain). Il faut croire que cette fonctionnaire de longue durée a sans doute du mal à imaginer la création d’emplois autre qu’à travers son employeur de toujours : l’Etat.

La production de richesses ne s’est jamais opposée à la solidarité, bien au contraire, surtout au XIXème siècle, en plein ère du « capitalisme triomphant égoïste ».

C’est expliqué par l’historien américain David Beito. Dès 1803, on comptait en Angleterre 10 000 sociétés mutuelles assurant 700 000 chefs de famille. On peut affirmer que la majeure partie de la population, à qui on prête moins de conscience sociale que de nos jours (du fait qu’il n’y avait pas d’Etat Providence), possédait suffisamment de maturité et de jugement pour s’assurer contre les risques d’accidents et de maladie sans l’aide De l’Etat. L’Etat Providence n’a été au fond qu’une « innovation » récente.

En France, le libéral Frédéric Bastiat parlait avec emphase des « sociétés de secours mutuels » au milieu du XIXème siècle dans Harmonies Economiques :

«Sans doute le salaire arrive avec certitude à la fin d’un jour occupé ; mais quand les circonstances, les crises industrielles ou simplement les maladies ont forcé les bras de chômer, le salaire chôme aussi, et alors l’ouvrier devrait-il soumettre au chômage son alimentation, celle de sa femme et de ses enfants ? Il n’y a qu’une ressource pour lui. C’est d’épargner, aux jours de travail, de quoi satisfaire aux besoins des jours de vieillesse et de maladie. (…) De là les sociétés de secours mutuels, institution admirable, née des entrailles de l’humanité (…). J’ai vu surgir spontanément des sociétés de secours mutuels, il y a plus de vingt-cinq ans, parmi les ouvriers et les artisans les plus dénués, dans les villages les plus pauvres du département des Landes. (…) Dans toutes les localités où elles existent, elles ont fait un bien immense (…). »

Aux Etats-Unis, à la fin du XIXème siècle, on parlait des « sociétés fraternelles » (l’industrialisation est arrivée plus tard). En 1908, elles détenaient 49,3% du marché de l’assurance-vie en valeur. Elles protégeaient les travailleurs contre tous les aléas de la vie, accidents, maladies, chômage, incapacité de travail. En 1935, au moment du New Deal, on pouvait dire que « pratiquement toutes les dispositions prévues dans la loi sur la Sécurité Sociale étaient parfaitement remplies depuis des années par les sociétés fraternelles, et sans qu’il en coûte un sou au contribuable ».

Le mythe anticolonialiste du développement de l’Europe par le pillage et l’esclavage de l’Afrique

C’est un mythe – vu et revu par toute la gauche tiers-mondiste et reprise par la sociologue, tel un vieux disque rayé – sans aucun fondement. Mais il faut dire que les sociologues marxistes n’ont jamais brillé par leurs connaissances économiques ou scientifiques ; l’idéologie assénée indépendamment des travaux historiographiques est devenue davantage une règle qu’une exception sur certains pans des sciences sociales.

L’africaniste Bernard Lugan l’avait intégré dans son ouvrage Mythes et Manipulations de l’Histoire Africaine et avait montré, grâce aux travaux d’historiens et d’économistes anglo-saxons et des français Jacques Marseille et Olivier Pétré-Grenouilleau, que la traite négrière et les colonies n’ont jamais été des puits de croissance économique.

« Aujourd’hui, nous savons que les profits découlant de la Traite des esclaves ne sont pas à l’origine de la révolution industrielle européenne et que la substance arrachée à l’Afrique n’est pas à l’origine de la richesse de l’Europe et cela pour deux grandes raisons :

1. La première est que la traite ne constitua qu’une petite partie du commerce maritime atlantique des puissances européennes. Ainsi, au XVIIIème siècle, époque de l’apogée du commerce colonial britannique, les navires négriers représentaient moins de 1,5% de toute la flotte commerciale anglaise et moins de 3% de son tonnage (Eltis, 2000 : 269).

2. La seconde était la faible rentabilité du commerce négrier pour les Européens (…) David Richardson (1998 : 440-464) a ainsi montré que les bénéfices qui étaient tirés ne représentèrent que moins de 1% de tous les investissements liés à la révolution industrielle d’Outre-Manche. (…) L’apport du capital négrier dans la formation du revenu national britannique dépassa rarement la barre de 1%, atteignant seulement 1,7% en 1770 et en moyenne la contribution de la traite à la formation du capital anglais se situa annuellement, autour de 0,11%. »

Très rapidement en 1880, l’Etat français s’est substitué aux capitalistes français. Ces derniers ne voyaient aucun intérêt économique à l’époque, ils avaient suffisamment de débouchés en Europe et ce malgré les affirmations « d’affaires juteuses » d’un Jules Ferry. L’Etat français a alors investi des sommes énormes afin de créer des infrastructures (routes, hôpitaux, etc..). Cet argent investi fut ponctionné sur la métropole à travers les différentes taxes et impôts.

« Les seuls investissements publics totalisèrent ainsi 6 000 milliards de FRF (valeur 1962) pour la période 1900 à 1940 et 1 700 milliards pour la période 1945 à 1958, soit le chiffre effarant de 22% du total de toutes les dépenses françaises sur fonds publics. ».

Sans compter que, les entreprises dans l’Empire colonial n’étant pas rentables, elles étaient subventionnées et la métropole payait le prix des matières premières agricoles produites là-bas jusqu’à 20 à 25 % au-dessus du prix du marché. Ce qui avait des répercutions sur le dynamisme général de l’économie française.

« L’existence d’un marché colonial impérial créa de plus des habitudes de facilité qui freinèrent largement la combativité commerciale française sur des marchés non africains plus rentables puisque le débouche impérial était protégé. A l’abri des protections constitués par les contingentements et les préférences tarifaires, de larges secteurs de l’économie française se permettaient de vivoter, assoupis dans la langueur permise par une véritable rente de situation acquise sur des marchés garantis. Ce protectionnisme ne favorisa que les entreprises en déclin, celles qui n’avaient pas réussi ou qui n’avaient pas voulu s’ouvrir vers les marchés européens ou nord-américains. Plus grave encore, il défavorisait les industries françaises de pointe qui étaient pénalisées à l’exportation par les pays qui se heurtaient au protectionnisme impérial français. »

Croissance des inégalités et de la pauvreté par le capitalisme ?

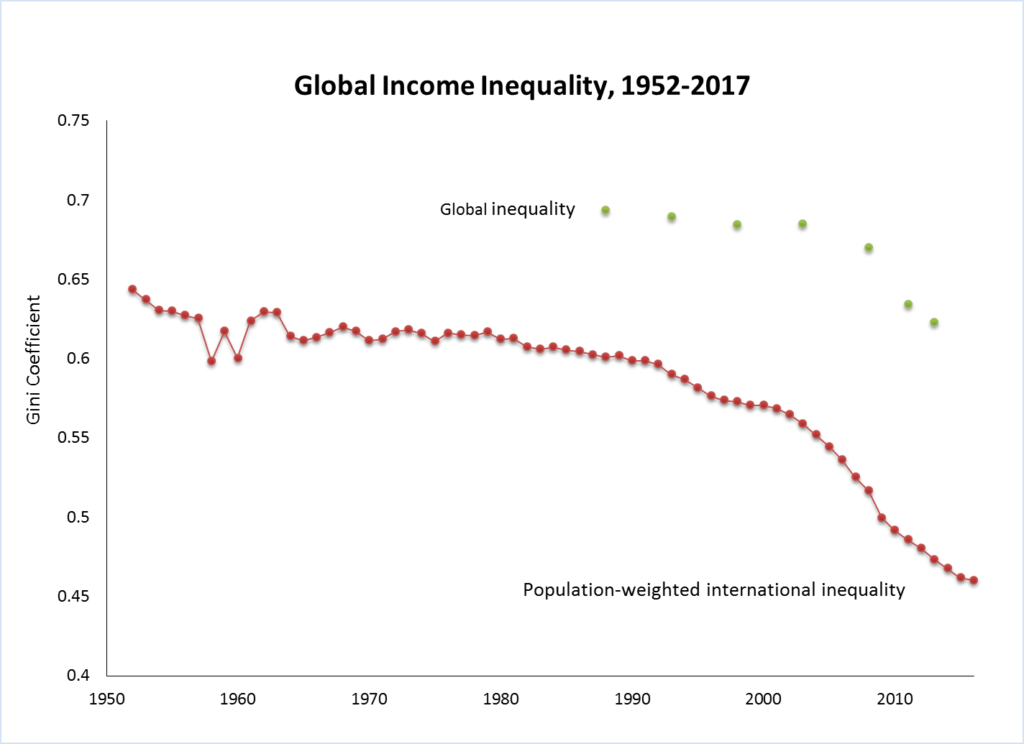

Ce n’est malheureusement pas ce que l’on constate au niveau mondial, le coefficient de Gini (qui détermine le niveau d’inégalité, 0 étant une société parfaitement égalitaire et 1 une société purement inégalitaire au niveau des revenus) est passé de 0,65 en 1950 à 0,45 aujourd’hui (2).

Horreur

Augmentée

Sélection de textes de

Zero HP Lovecraft

Horreur

Augmentée

Sélection de textes de

Zero HP Lovecraft

Certes, il est possible que, relativement aux autres pays en développement, la France ne s’est sans doute pas enrichie autant et que ces inégalités aient crû (là il faut y voir des problèmes internes). Mais de manière générale, l’économie de marché capitaliste a été vertueuse même sur ce plan des inégalités de revenus.

Selon l’économiste suédois Johan Norberg, en 1820, 94% de la population mondiale vivait dans l’extrême pauvreté (moins de 1,90 $/jour à parité de pouvoir d’achat), ce chiffre est descendu à 34,8% en 1990 pour tomber finalement à 9,6% en 2015. Et ce malgré la croissance démographique.

L’art des théories marxistes est de se baser sur des biais psychologiques que nous subissons constamment, comme le fait qu’on ne peut s’empêcher de se comparer relativement aux autres, mais dans les faits, notre niveau de vie n’a rien à voir avec ceux des sociétés préindustrielles, et ce, grâce au capitalisme.

Quant au fait qu’il n’y ait pas de « croissance infinie dans un monde fini » quand il s’agit de l’environnement et autres sujets annexes, cette phrase n’a aucun fondement scientifique et a déjà été critiquée dans un article précédent.

Pour conclure, Monique Pinçon-Charlot qui se permettait de donner des leçons de « B.a.-ba de sociologie » durant l’émission ferait mieux de revoir davantage sa propre copie plutôt que celle de son voisin libertarien. Cela lui évitera la prochaine fois de « se sentir nulle ».